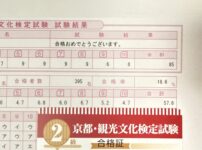

京都の歴史・文化・観光資源などに関する知識を問うご当地検定で、京都商工会議所が主催している。

ホテルや観光業に従事する社会人の他、歴史・京都好きな人が知識を深めるために受験する。

出題範囲は公式テキストからの出題がメインで、3級はテキストから90%、2級は70%出題されるので、公式テキストを読み込みながら、記載された場所を足で巡ってみることが京都検定対策で大切とされる。

公式テキストは数年に一度、最新の情報を加えた改訂版が出版されるが、2025年は2016年以来の大幅改訂があり、多くの範囲からテキストに加わった。

今回は2025年に追加された項目を一覧で紹介していく。

寺院

宝泉院

大原にある勝林院の塔頭で、本尊を阿弥陀如来とする天台宗の寺院。

客殿の柱を額縁のようにして鑑賞する庭園は盤桓園と呼ばれる。

五葉の松でも有名。

書院廊下の血天井は伏見城で鳥居元忠が自刃したときのもの。

法住寺

東山七条にある天台宗の寺院で創建は989年。本尊は不動明王。

後白河天皇が1158年に譲位された際、この地を院御所(法住寺殿)とした。

1160年には後白河上皇が崇敬していた日吉(滋賀県)、熊野本宮(和歌山県)の神を勧請し、新日吉神宮と新熊野神社が創建、現在の三十三間堂が殿内の御堂として建立。

1183年に木曾義仲の襲撃で院御所としての機能が終わった。

この時、本尊の不動明王が後白河上皇の身代わりになったという伝えから、身代わり不動として信仰される。

親鸞自作の「親鸞聖人そば喰いの御像」も有名。

八坂庚申堂(金剛寺)

八坂の塔の西にある近年、若い世代に人気を集めている寺院。

傾いた八坂の塔を法力で直したとされる浄蔵貴所の創建と伝えられる。

庚申の日には護摩炊きやこんにゃく焚きが行われる。

お守りで授与される手足が結ばれた「くくり猿」を境内に吊り下げることで、自分の心をコントロールし、自分を戒めることで願いが叶うとされる。

山科聖天 双林院

1665年に毘沙門堂門跡の山内寺院として創建。

当初の本尊である阿弥陀如来は滋賀県の西明寺から遷され、現在は阿弥陀堂に安置される。

1868年に現在の本尊である大聖歓喜天を迎えた。

不動堂の不動明王は比叡山焼き討ちで壊された仏像のかけらを集めて作られたもので、比叡山無動寺から勧請。

神光院

西賀茂にある真言宗の単立寺院。

東寺、仁和寺と並ぶ京都三弘法の一角。

7/21と土用の丑には弘法大師が胡瓜に疫病を封じて病気平癒を祈願したことに由来するきゅうり封じが行われる。

歌人の大田垣蓮月が隠棲し、ゆかりの茶室、「蓮月庵」がある。

狸谷山不動院

一乗寺にある真言宗の単立寺院で真言宗修験道の大本山。

桓武天皇が平安京の鬼門を封じるために不動尊を祀った地で、1604年に宮本武蔵が滝行をした地でもある。

開山は木食正禅養阿上人で1718年に修行をするために狸谷に籠り、斜面の洞窟に石造不動尊を安置したことに始まる。

現在の本堂は懸崖造と呼ばれ、京都だと清水寺と同じ造りをしている。

安祥寺

山科にある高野山真言宗の寺院。

仁明天皇の女御の藤原順子の発願により恵運により848年に開創。

上・下両所に700もの大伽藍を擁したが平安時代末に衰退。

東寺塔頭の観智院の五大虚空蔵菩薩像は上寺に安置されていたが、1378年に台風で倒壊した金堂から東寺の僧によって引き取られた。

その後応仁の乱で完全に荒廃。江戸時代になって再興が進み現在の寺領になった。

現在の本尊は十一面観音菩薩立像。

京都国立博物館に寄贈された国宝、五智如来坐像は創建当初のもので、日本最古と言われている。

蓮華寺

仁和寺の東に位置する蓮華寺は本尊を阿弥陀如来とする真言宗御室派の別格本山。

1057年に後冷泉天皇の勅願により藤原康基が創建。

当初は広沢池の西北にあったが、鳴滝の音戸山に移され、現在の地に移ったのは1641年のこと。

この時に常信が依頼して彫刻された五智如来坐像は現在の境内で見ることができる。

土用の丑の日には弘法大師が胡瓜に疫病を封じて病気平癒を祈願したことに由来するきゅうり封じが行われる。

正法寺

大原野にある真言宗東寺派の寺院。

754年に唐招提寺を創建した鑑真和上の高弟、智威大徳が隠世したのが始まりとされる。

境内の宝生苑、(通称を鳥獣の石庭、石の寺という)には600tに及ぶ巨大な巨岩がある。

金剛院

舞鶴市東部にある真言宗東寺派の寺院。

829年に平城天皇の第三子高岳親王によって開かれたとされる。

境内の三重塔は室町時代に再建されたもので、周りは多くの紅葉に彩られることから「丹後のもみじ寺」として知られる。

鶴亀の庭は細川幽斎の作庭。

正寿院

宇治田原町にあり、ハート型の猪目窓が写経机に反射する光景で近年SNSを中心に人気を集めている。

高野山真言宗の寺院で創建は1200年。

本尊の十一面観音は50年に1度ご開帳される。

不動明王坐像は快慶の作で重要文化財。

夏は2000個以上の風鈴を吊るす風鈴まつりが行われることから風鈴寺として知られる。

如意寺

京丹後市久美浜にある高野山真言宗の寺院。

奈良時代に行基が建立したとされる。

本尊の十一面観世音菩薩は行基が彫ったとされる秘仏、不動堂の日切不動尊に日を切って願いをかけるとご利益がある。

圓光寺

一乗寺にある臨済宗南禅寺派の寺院で徳川家康により創建。

当初は伏見にあり、学問所を始まりだったことから木製活字約五万個が現存する。

境内の竹林は円山応挙がよく訪れたことから応挙竹林と呼ばれる。

安政の大獄の際、反幕府勢力の情報を江戸に送る工作員として躍進した村山たか女の墓所がある。

天授庵

南禅寺の塔頭寺院。

1340年に南禅寺開山の無関普門の塔所として創建、のちに衰退するが細川幽斎により再興、以降は細川家の菩提所となった。

方丈には長谷川等伯の障壁画三十二面が残る。

正伝永源院

建仁寺の塔頭寺院。同じく塔頭の正伝院と永源庵が統合された寺院。

正伝院は1264年〜75年に開山したが戦乱で荒廃、その後織田有楽斎によって再興、茶室の如庵(国宝)が造営された。如庵は犬山市に移築され、現在の正伝永源院にある如庵は復元されたもの。

織田有楽斎の墓と武野紹鴎の供養塔がある。

勝林寺

東福寺の塔頭寺院。

1550年に東福寺の北方守護として創建。本尊に毘沙門天を祀ることから「東福寺の毘沙門天」と言われている。

境内の紅葉は吉祥天が宿るとして吉祥紅葉と呼ばれている。大きな葉が特徴で紅葉の色づきは通常の紅葉より遅い。

天龍寺七福神

2/3の節分会では福笹に天龍寺の塔頭7寺院のお札を受けて回る。

七福神とはいえ布袋尊と寿老人は含まれておらず、代わりに不動明王と稲荷が入っていることが特徴。

| 三秀院 | 東向大黒天 |

| 弘源寺 | 毘沙門天 |

| 慈済院 | 水摺大弁財天 |

| 松巌寺 | 福禄寿天 |

| 永明院 | 恵比寿天 |

| 寿寧院 | 身守不動明王 |

| 妙智院 | 宝徳稲荷大明神 |

桂春院

妙心寺の塔頭寺院。

1598年、織田信忠の次男津田秀則が創建。当初は見性院という寺院だったが1632年に石河貞政が再建。

小堀遠州の弟子の玉淵坊が作庭した庭園は名勝に指定。

方丈の襖絵は狩野山雪筆。

京都帝釋天 福寿寺

南丹市にある曹洞宗の寺院で本尊は帝釈天。

780年に和気清麻呂によって創建。

帝釈天の縁日が庚申の日であることから庚申信仰の拠点として崇敬されてきた。

参道には108基の願いの鐘があり、1つ1つ鳴らしながら本堂へ進むと願いが叶うとされる。

禅定寺

宇治田原町にある曹洞宗の寺院。

991年にこの地で十一面観音が安置され、造営に5年費やして創建された。

藤原摂関家の帰依を受けて当時は広大な寺領があったがやがて衰退、月舟宗胡が加賀藩の援助を受けて再興。

本堂の茅葺が特徴で本尊など、藤原時代の重要文化財の仏像が多くある。

浄住寺

西京区にある黄檗宗の寺院。

810年、嵯峨天皇の勅願寺として慈覚大師円仁が開創。当時は天台宗の寺院だった。

1261年に葉室定嗣が律宗の寺院として再建、葉室家の菩提寺となった。

その後の戦乱で荒廃したが、1689年に鉄牛道機によって再興され黄檗宗の寺院となった。

本堂には「祝国」と書かれた扁額がある。

檀王法林寺

川端三条にある浄土宗の寺院。

1272年に浄土宗三条派の了恵が建立した寺院が起源で、その地に1611年袋中が法林寺を開いた。

後を継いだ團王(だんのう)が慕われたことから「だんのうさん」と呼ばれるようになった。

袋中は琉球に3年間滞在し浄土宗を広めたのだが、その航海を守護したとされう主夜神も祀っている。

まだ黒猫が主夜神の使いであることから12月には主夜神大祭が行われ、黒招き猫が授与される。

安養寺(倒蓮華寺)

新京極商店街の近くにある浄土宗西山禅林寺派の寺院。

本堂の阿弥陀如来の台座八葉蓮華が逆さになっていることから倒蓮華寺(さかれんげじ)と呼ばれている。

洛陽六阿弥陀巡りの一つとして信仰。

宝蔵寺

新京極商店街の近くにある浄土宗西山深草派の寺院。

弘法大師の創建で1269年に如輪により壬生に開基。1519年に豊臣秀吉の寺町整備により現在の地に移転。

伊藤若冲および伊藤家の菩提寺であり、若冲の「竹に雄鶏図」、「髑髏図」や弟の白歳の作品も所蔵。

安祥院

五条坂にある浄土宗の寺院で洛陽六阿弥陀の第4番。

942年に朱雀天皇によって乙訓郡に創建された仁王護国院という天台宗寺院が始まりで、後に浄土宗となる。

荒廃が進むが、養阿が現在の地に再興。

地蔵堂には養阿作の地蔵菩薩が安置され日数を限って祈願すれば願いが叶うとされる「日限地蔵尊」、「日限さん」として親しまれている。

安政の大獄で最初の捕縛者となった梅田雲浜の墓がある。

柳谷観音 楊谷寺

長岡京市にある西山浄土宗の寺院。

近年はおしゃれな御朱印や花手水で人気を集めている。

806年に清水寺開山の延鎮が十一面千手千眼観世音菩薩を祀って開創。

811年に弘法大師も参拝し、小猿の潰れた眼を親猿が洗ってあげる姿を見て祈祷をすると小猿の眼が治ったという話から、弘法大師が眼病に悩む人のために霊水にしたとされる「独鈷水」がある。

三寶寺

右京区鳴滝にある日蓮宗の中本山。

1628年、開山に日護が迎えられ創建。

山内には豊臣秀頼、淀殿、秀頼の子である国松丸の供養塔、美しさで帝が車を返したと言われる「御車返しの桜」がある。

土用の丑には頭痛、初期、中風封じの「ほうろく灸祈祷」が行われる。

積善院凖提堂(しゃくぜんいんじゅんていどう)

聖護院の塔頭寺院。

2/23には秘仏五大力菩薩のご開帳が行われる。

境内には崇徳上皇の霊を弔う人喰い地蔵がある。

安養寺(吉水草庵)

円山公園にある時宗の寺院。

782~806年に最澄が開創した天台宗寺院が始まりで、法然がこの地に草庵を建てて本拠地とし、親鸞も門下となった。

慈円が中興し山号の慈円山は円山という地名の由来である。

大悲閣千光寺

嵐山中腹にある単立の禅宗寺院。

当初は後嵯峨天皇の祈願所であった。

1606年に角倉了以が大悲閣を建立、河川開発の殉職者を弔ったとされる。本尊の千手観音は恵心僧都の作。

神社

菅原院天満宮神社

菅原道真、父の是善、祖父の清公の三代が御祭神。烏丸の天神さんとして知られる。

この地には菅原家の邸宅の菅原院があった場所で道真生誕の地とされる。

境内には道真の産湯に使われた井戸がある。

武信稲荷神社

良相の父、藤原冬嗣が創建した勧学院、良相が創建した医療施設の延命院、この2つの守護神として859年に藤原良相が当社を創建。

のちに藤原武信が信仰したことから武信稲荷と呼ばれるようになった。

良相の娘は一寸法師と結婚している。

境内の榎は平重盛が安芸の厳島神社から苗木を移したと言われている。

幕末に坂本龍馬がこの榎に「龍」という文字を彫り、妻のおりょうに自分の無事を知らせたという話がある。

御金神社

個人宅の社だったが、参拝者が多かったため明治に社殿が造営。この地は茶釜の鋳造をや金貨鋳造が行われていたことから鉱物と縁のある地であったため当社には金山毘古命という鉱物の神様を祀る。

近年は金運アップのご利益で人気を集める。

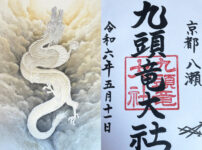

瀧尾神社

創建年は定かではないが洛東の武鵜社が転々とし1586年に現在の地に鎮座したとされる。

大丸創業者の下村家代々から信仰を受けたことから商売繁盛、出世開運のご利益で知られる。

本殿は貴船神社奥院旧殿を移築したもので、拝殿天井は木彫りの龍がある。

大石神社

赤穂浪士の大石内蔵助を祀り、1935年に建立

12/14には山科義士まつりが行われる。

大石桜という枝垂れ桜で有名。

折上稲荷神社

711年に稲荷大神が稲荷山に降りたことが始まり。折上神社、栗栖野稲荷、山科稲荷とも言われる。

稲荷山の向こう側にあることから奥稲荷とも言われる。

孝明天皇が即位のときに女官たちが病にかかったが、同社の祈祷で病が鎮まったという。孝明天皇は長命箸を奉納し、以来、働く女性の守り神として信仰される。

秋には長命祭が行われる。

花山稲荷神社

903年に醍醐天皇により創建。西山稲荷、花山稲荷、大石稲荷とも言われる。

稲荷塚は三条小鍛冶宗近が「小狐丸」を製した聖地であることから刀鍛冶師の信仰を集める。

諸羽神社

863年に清和天皇の勅命で造営されたことが始まり。

天児屋根命、天太玉命が主祭神で、のちに八幡宮、伊邪那岐尊、素戔嗚尊、若宮八幡宮の四柱が合わさって諸羽と改称。

仁明天皇の第四皇子の人康親王が琵琶の名手であったことが由来の琵琶石がある。

吉祥院天満宮

菅原道真を祀る神社。

祖父の清公が遣唐使として航海中に危機にあった際吉祥天女の霊験を得たことから吉祥天を祀った。

朱雀天皇がこの地に社殿を築いた。

道真の臍の緒を埋めたという菅公胞衣塚や顔を映したとされる鏡の井がある。

吉祥院六斎念仏は国の重要文化財。

六孫王神社

清和天皇の第六皇子、源経基を祀る。六男の六と天皇の孫ということから六孫王と呼ばれる。

この地は源経基の西八条の邸宅跡で、死後も龍神となって池に住み子孫繁栄を祈るという遺言に従って源満仲が社殿を建立したことが始まり。

子孫は清和源氏として繁栄したことからこの地は清和源氏発祥の地とされる。

市比賣神社

795年、桓武天皇の命により左大臣藤原冬嗣が東市・西市の守護神として七条堀川に建立したことが始まりで1591年現在の地に移転。

祭神が女性神であることから女人守護、女人厄除けのご利益で知られている。

境内の天之真名井は名水で歴代天皇の産湯に用いられた。

菅大臣神社

菅原道真を祀る神社。

創建は不明だが、菅原道真邸や学問所の菅家廊下があったとされる。

道真が太宰府に左遷された際の飛梅の舞台である。

本殿は下鴨神社の旧殿を1869年に移築されたもの。

若一神社

772年に唐から来た威光上人が若一王子の御神体を奉斎、その後御神体は土中に隠れたという。

やがてこの地に平清盛が別邸の西八条第を造営した後に土中から御神体が現れて社殿を建てた。

翌年に清盛は太政大臣になったことから開運出世として崇敬されている。

境内には清盛手植えの楠がある。

西院春日神社

淳和天皇が譲位後に淳和院へ移る際、833年に奈良の春日四神を勧請した。

淳和院は西院とも呼ばれ、現在の地名の由来となっている。

疱瘡石は淳和天皇の皇女崇子内親王が疱瘡を煩い、春日大社に祈願するとこの石が身代わりとなって快復したという話がある。

境内には旅行安全祈願の還来神社がある。

生身天満宮

南丹市園部にある菅原道真を祀る神社。

道真が在世中に祀ったため「生身」と呼ばれる。日本で最古の天満宮になる。

901年、武部源蔵が道真の左遷の際、八男の慶能の養育を託された。

武部源蔵は無事に道真が帰って来れるよう、道真の木造を彫って生祠を建てた。

死後は霊廟に改め、955年に神社として奉った。

学問の神としての信仰に加え、歌舞伎の「菅原伝授手習鑑」に登場する武部源蔵との縁で歌舞伎役者も参拝する人がいる。

浦嶋神社(宇良神社)

伊根町にある浦嶋子を祀る神社。浦島太郎の伝説の舞台。

日本書紀にも描かれている浦島太郎伝説を聞いた淳和天皇が小野篁を勅使として社殿を造営した、もしくは丹波豪族だった浦島一族を称えて建立したとされる。

重要文化財の浦島明神縁起絵を所有する。

神谷太刀宮(神谷神社)

京丹後市久美浜町にある神谷神社と太刀宮が合併した神社。

神谷神社は丹波道主命が神谷に八千矛神を祀ったことが始まり。太刀宮は丹波道主命の死後、宝剣「国見の剣」を御神体とし社殿を建てたのが始まり。

参考館は1870年、旧久美浜県庁舎の一部を移築。

鍬山神社

亀岡市の神社。鍬山大明神、矢田社とも言われる。

709年の創建と言われている。

この地に出雲神々が降臨し鍬を用いて保津峡を開拓して水を流し、山城盆地を開拓したという神話がある。この時に鍬が山のように積み重なったことから鍬山という名がついた。

平安時代の医者で「医心方」の著者である丹波康頼もこの神社を信仰した。

医心方は日本最古の医学書であり、仁和寺が所有する国宝は、これを写経したもの。

御霊神社

福知山市の神社で稲荷神と明智光秀を祀る。

光秀は丹波国の領主で由良川や港の整備などの功績がある。

旧所在地には榎神社の小祠がある。

猿丸神社

宇治田原町にある神社。三十六歌仙の猿丸大夫を祀る。

瘤取り、癌封じの霊験として信仰。

篠村八幡宮

亀岡市にある神社。応神天皇と神功皇后を祀る。

1071年に源頼義が創建。

足利尊氏が鎌倉幕府倒幕の挙兵した旗上げの地である。

境内には尊氏が矢を埋めたとされる矢塚、当地の最初の社である乾疫神社がある。

向日神社

向日市にある神社。

718年に五穀豊穣の向日神を祀ったのが始まり。

現在の本殿は1418~1429年に造営された三間社流造の建築様式で明治神宮本殿のモデルになったとされる。

石畳の鳥居には小野道風筆の「正一位向日大明神」という扁額がある。

元伊勢外宮豊受大神社

福知山市の神社。

伊勢神宮外宮の元宮とされる。

319年、天照大神が大和から丹波に遷された際に豊受大神と併せて祀られたことが始まり。

後に伊勢神宮に鎮座したが、元伊勢三社のうちの1社として信仰を集めている。

元伊勢内宮皇大神社

福知山市の神社。

伊勢神宮内宮の元宮とされる。

上記の元伊勢外宮豊受大神社、天岩戸神社と並んで元伊勢三社として信仰。

本殿は神明造。

境内には80もの小宮があり、厄除けの八方詣が行われる。

涌出宮(和伎坐天乃夫支売神社)

木津川市の神社。和伎神社とも呼ばれる。

766年にこの地に一夜にして森が湧き出したことからこの名前になった。

豊作を予祝するいごもり祭は、村人が家にいごもって一切音を立てなかったことから音無しの祭とも言われる。

古墳

天塚古墳

太秦にある前方後円墳。6世紀前半につくられたとされる。

このエリアの古墳群では蛇塚古墳に次ぐ大きさ。

蛇塚古墳

太秦にあり、京都府で最大の横穴式石室を持つ。

乙訓古墳群

向日市、長岡京市、大山崎町、京都市の広範囲のエリアの13基古墳群。

恵解山古墳は乙訓郡で最大の前方後円墳。

本能寺の変の後、羽柴秀吉と明智光秀による山崎の戦いにおいて光秀の本陣がここに置かれたとされる。

宇治古墳群

宇治市の5基の古墳群。

二子山古墳は二重の周濠を持つ前方後円墳。

久津川古墳群

城陽市の150基のうち、史跡に指定されている4基の古墳群。

芝ヶ原古墳

城陽市の古墳。

3世紀前半とされる最古級。

銅製腕輪の銅釧が完形品の状態で発掘されたのは類例が少ない。

綴喜古墳群(つづきこふんぐん)

京田辺市、八幡市の4基の古墳群。

椿井大塚山古墳(つばいおおつかやまこふん)

木津川市の古墳。

多くの三角縁神獣鏡が出土し、これは卑弥呼の鏡という説がある。

石のカラト古墳

木津川市の古墳。

古墳名は石室が唐櫃に似ることからついた。

千歳車塚古墳

亀岡市の古墳。

私市円山古墳(きさいちまるやまこふん)

綾部市の古墳。

3段築成で円墳では京都府内最大級。

聖塚・菖蒲塚古墳(ひじりつか・あやめづかこふん)

綾部市の古墳で2基からなる。

いずれも大型の方墳。聖塚古墳は方墳では全国最大級。

産土山古墳(うぶすなやまこふん)

京丹後市の古墳。

神明山古墳

京丹後市の古墳。

銚子山古墳

京丹後市の古墳で第一と第二の2基。

日本海側最大級の前方後円墳。

蛭子山古墳

与謝野町の古墳。

白米山古墳(しらげやまこふん)

与謝野町の古墳。

作山古墳(つくりやまこふん)

与謝野町の古墳で5基の古墳からなる。

史跡

恭仁宮跡

木津川市加茂の史跡。

740年に聖武天皇が平城京からこの地に遷都。都が置かれた期間は3年だけだったが、「墾田永年私財法」、「国分寺建立の詔」、「大仏造立の詔」といった有名な政策が行われた。

大極殿は平城京から移築されたが、次の都である難波宮には移築されなかった。残された大極殿は山城国分寺の金堂となった。

現在は跡地に礎石が残るのみ。

京都仙洞御所

京都御苑の南東にある豊臣秀吉が聚楽第の後に築いた京都新城の跡地。

1630年に後水尾上皇の御所となり、后の東福門院和子の女院御所も造営。

度々の火災にあい、1854年を最後に再建は行われなかった。小堀遠州作庭の池泉回遊式庭園と茶屋の醒花亭のみが現存。

南池には小田原藩の海岸から一升石を敷き詰めている。

落柿舎

嵯峨小倉山にある草庵。

俳人の向井去来が営んだ。

庭の40本の柿が嵐で一夜にして落ちてしまったことから落柿という名がついた。

師の松尾芭蕉も訪れて、ここで嵯峨日記を書いた。

現在の建物は江戸時代後期に井上重厚が再建。

舞鶴旧鎮守府倉庫施設

明治政府が海軍の本拠地である鎮守府を全国に4つ設置し、舞鶴は日本海側で唯一。

初代司令長官は東郷平八郎。

赤煉瓦造の倉庫群の8棟が重要文化財に指定。

伝統文化

香道

6世紀に仏教の伝来とともに伝えられ、平安時代には香料の調合を競う薫物合が行われた。

中世には佐々木道誉が「百八十種名香」を所持し、足利家に引き継がれた。

室町時代の東山文化において三條西実隆と志野宗信により香道の成立へと進んでいく。

現在は三條西実隆を祖とする御家流、志野宗信を祖とする志野流が二大流派。いずれも拠点は京都外にある。

年表(平成28年以降)

| 西暦 | 事項 |

|---|---|

| 2016 | 京都会館を改装しロームシアター開館 |

| 2016 | 文化庁の京都移転が決定 |

| 2016 | 京都鉄道博物館開館 |

| 2017 | 京都学・歴彩館が全面開館 |

| 2018 | 琵琶湖疏水通船の本格運行開始 |

| 2019 | 京都経済センター開業 |

| 2019 | 京都アニメーション放火事件 |

| 2020 | 京セラ美術館開館 |

| 2022 | 鷹山が祇園祭後祭に復活 |

| 2023 | 京都市立芸術大学が移転 |

京都市 無形文化遺産

京の食文化

おばんざい、精進料理、懐石料理など

京・花街の文化

京舞井上流、五花街など

京の地蔵盆

町内会が主体で八月下旬に行われる。

地蔵菩薩を祀る仏教行事。数珠回しが行われるところもある。

京のきもの文化

西陣織と京友禅など

京の菓子文化

はなびら餅、ひちぎりなどの季節と行事の和菓子など

京の年中行事

三大祭や宗教行事など

京都府の日本遺産

日本茶800年の歴史散歩

鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴

北前船寄港地・船主集落

北海道と大阪の間の水運のこと。日本海を通り、関門海峡か瀬戸内海、大阪湾がルート。

輸送中に寄港地では商いをしていた。京都の寄港地は宮津であり、天橋立に集まる旅人が多かった。

300年を紡ぐ絹が織りなす丹後ちりめん回廊

江戸時代発祥の絹織物。

丹後の地は雪が降る湿潤な場所であり絹織物が奈良時代から行われていた。

ちりめんは生地に「シボ」と呼ばれる光沢の凹凸が特徴。

西国三十三所観音巡礼

近畿2府4県と岐⾩県にある33箇所の観音菩薩を祀る寺院を巡る⽇本最古の巡礼の路である。

京都府内だと三室戸寺、上醍醐 准胝堂(醍醐寺)、今熊野観音寺、清水寺、六波羅蜜寺、六角堂、革堂行願寺、善峯寺、穴太寺、成相寺、松尾寺の11箇寺。

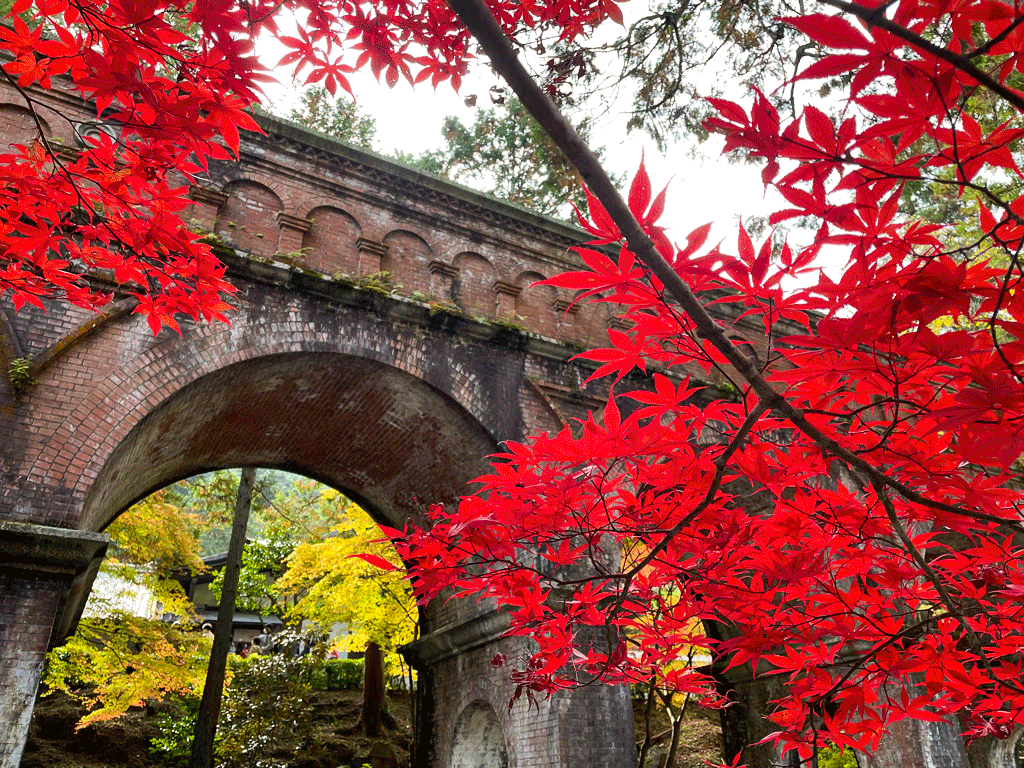

京都と大津を繋ぐ希望の水路 琵琶湖疏水

2025年に国宝に指定された琵琶湖疏水。

国宝に指定されたのは第一隧道、第二隧道、第三隧道、蹴上インクライン、南禅寺水路閣。

府知事の北垣国道が工事責任者に任命したのは大学を卒業したばかりの田邊朔郎であった。

山にトンネルを掘る際、両側から堀り進むに加えて山の上から垂直に穴を掘って工期を早める竪坑方式を日本で初めて採用。現在も竪坑は残っている。