京都の節分は各地の神社、寺において鬼を祓う追儺式や、豆まき、狂言などさまざまな伝統行事が行われます。

京都の四方を守護する吉田神社、八坂神社、壬生寺、北野天満宮を順に周る四方参りも人気です。

聖護院門跡では豆まきと山伏による採燈大護摩供、古札焼きが行われ、境内は大混雑します。

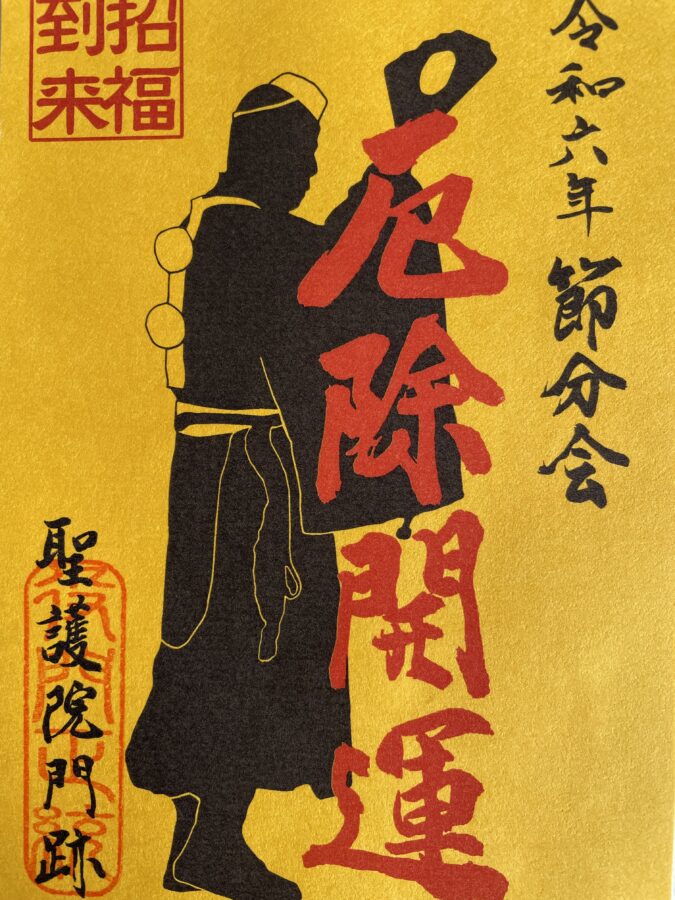

今回(2024年)は節分の期間2日間しか授与されない限定の御朱印をいただきに訪れました。

聖護院門跡についてサクッと紹介

聖護院門跡の「門跡」は「もんぜき」と読みます。もんあとではありませんよ!

門跡とは皇室や公家が住職を務めた寺のことで、京都は1000年もの間歴代天皇が住まわれた場所なので多くの門跡寺院があります。

よく名前を聞くところで言うと三千院、毘沙門堂、妙法院などです。

聖護院の宗派は全国的に数が少ない本山修験宗の総本山、山岳信仰に仏教や道教が合わさった日本独自の宗派です。

日本各地の霊山と呼ばれる山で厳しい修行を行うことで自然の霊力を身につけることを目的としています。

修行をする人を山伏と呼び、黄色の独特の装束を身にまとっています。

聖護院の本尊は不動明王。節分会の採燈大護摩供では不動明王真言の読経も見ることができます。

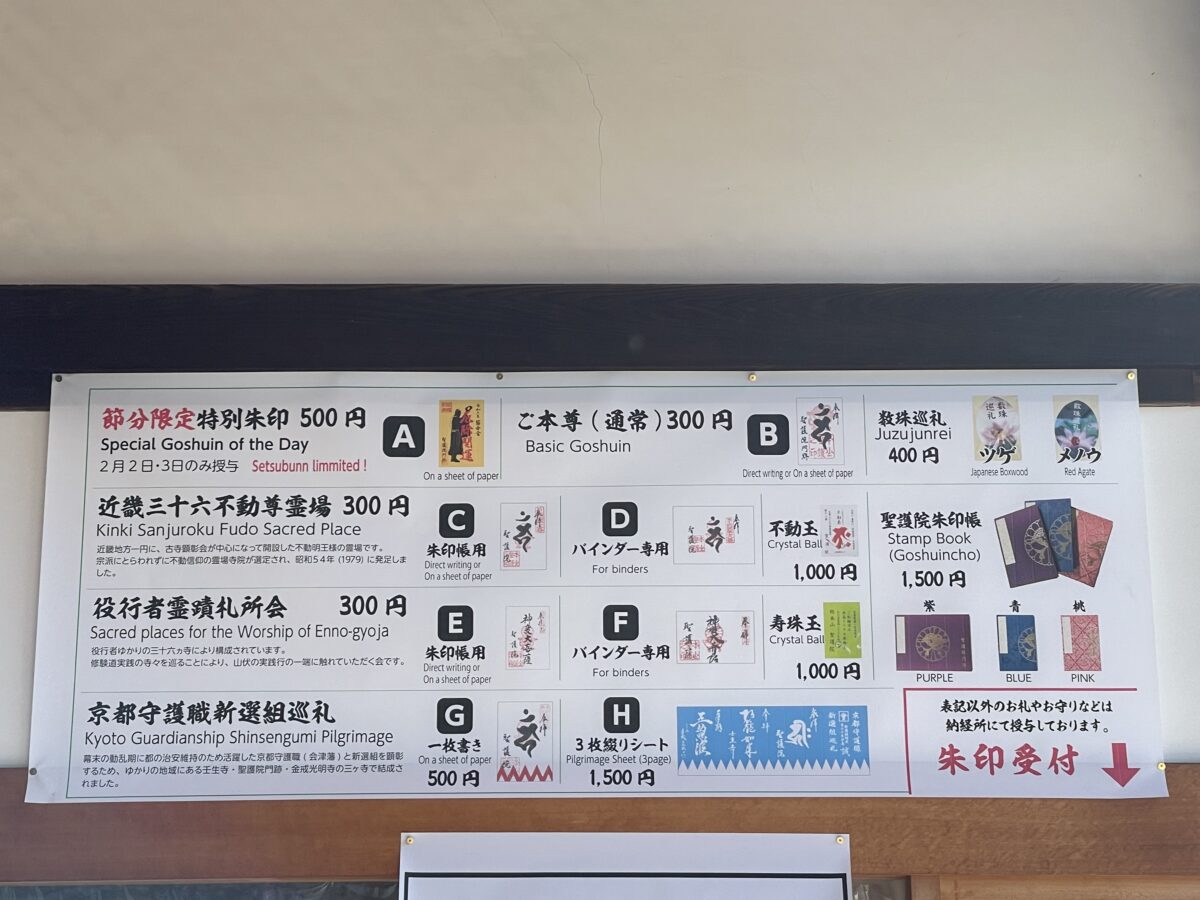

御朱印とオリジナルご朱印帳

1枚500円で節分の前後2日間のみの授与となります。

山伏のシルエットが描かれています。

節分会当日は山伏による豆まきや採燈大護摩供が行われます。

その他の御朱印とオリジナル御朱印帳はこちらになります。

御朱印をいただける場所

受付時間

9月〜3月 午前9時半〜午後4時半

4月〜8月 午前9時半〜午後5時

拝観料

境内無料

秋に有料拝観あり(800円)

アクセス・交通情報

| 電車 | 京阪神宮丸太町駅から徒歩10分、地下鉄東山駅から徒歩15分 |

| バス | 市バス31、65、93、201、202、203、204、206 熊野神社前から徒歩4分 |

| 車 | 専用駐車場なし |

| 自転車 | 専用駐輪場なし |

関連記事

節分会で行われた採燈大護摩供はこちらです。