京都三大祭の一つである葵祭は上賀茂神社、下鴨神社の例祭です。

約1500年前の欽明天皇の時代(539-571年)に凶作により飢餓疫病が流行したため、天皇が勅使を遣わして祭礼を行ったことが葵祭の起源とされています。

斎王代禊の儀は5月15日に行われる路頭の儀に向けて、斎王代と女人列参加者の穢れを祓う神事です。

毎年5月4日に上賀茂神社と下鴨神社が交代制で禊の儀を行う場所が変わり、2025年は上賀茂神社にて行われました。

禊の儀は、葵祭の神事の中で最初に斎王代が十二単で登場するので報道陣も多数集まるほど注目のある神事です。

一般人は報道陣の隣からしか見ることができませんが、遠くから斎王代が小川に手を浸して穢れを祓う様子を少しだけ見ることができます。

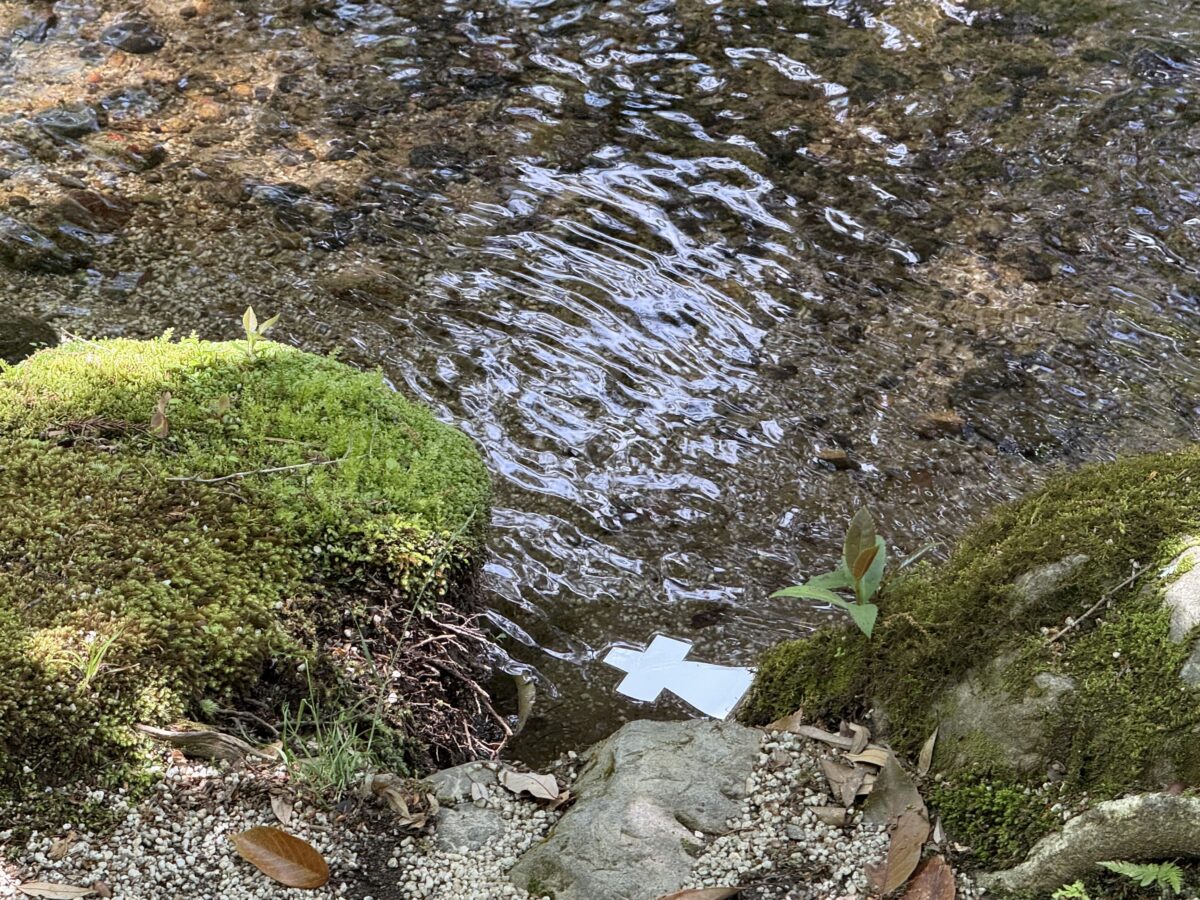

斎王代が小川に手を浸して身を清めます。

濡れた手は和紙で拭って、使用した和紙を川に流します。

その後は橋殿にて儀式を行い、今回の禊の儀は終了となります。

橋殿での儀式が行われ、上流から流れてきたこの紙は人形(ひとがた)と呼ばれるもので、自身の穢れを人形に移し、川に流すことで身を清めるという意味合いがあります。

写真は紙でできていますが、斎王代は木製の人形を使用します。