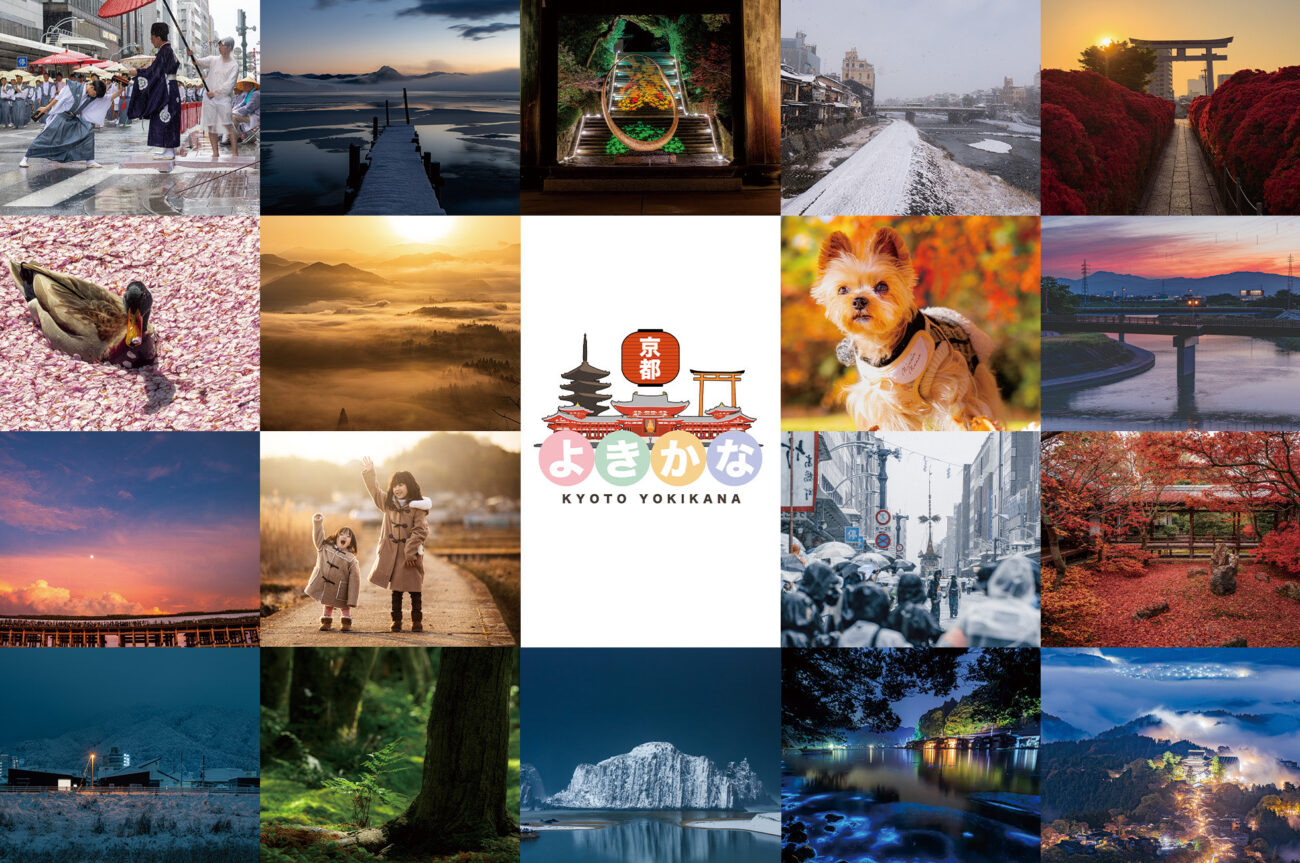

京都市では京都三大祭りとして祇園祭、葵祭、時代祭がありますが、葵祭は勅祭という、天皇が勅使という使者を遣わして執行される格式の高い祭りに分類されます。

祇園祭や時代祭が地域住民による私祭に対して、勅祭は天皇直々のお祭りということですね。

実は石清水八幡宮の石清水祭りも勅祭であり、京都の葵祭、奈良の春日祭と並んで日本三大勅祭の一つとして数えられます。

祭り全体の流れとしては9/15の深夜3時から男山山頂の本宮から山麓の頓宮へと鳳輦が下り、頓宮にて国家安泰を祈念、午前8時より放生川にて魚を放流し、生き物の霊を弔う放生会が行われます。

放生会は大分県の宇佐八幡宮で始まった神事であり、宇佐八幡宮から勧請されて創建された各地の八幡神社でも行われています。

石清水祭りもこの放生会がルーツであり、今日の石清水祭りとして盛大な規模となっています。

今回は午前3時に男山山頂の石清水八幡宮に向かい、8時の放生会まで見てきましたので、行事の内容や雰囲気についてご紹介します。

※神事は一部のみ紹介

本宮は男山の山頂にあるのですが、祭りの開始は午前3時。

普段ならケーブルカーは動かない時間帯ですが、0時~2時の間でもケーブルカーは臨時で動いています。

しかし今回は神社全体の雰囲気を知るために真っ暗闇の中徒歩で登山です。

15分程度歩くと山頂の鳥居に到着。

参道はぼんやりと灯籠の灯りで灯されていました。

御鳳輦発御(ごほうれんはつぎょ)

鳳輦というのは神輿の原型となる御霊の乗り物のことで、石清水祭りでは八幡大神を乗せた3基の鳳輦、獅子や雅楽隊、神宝を持った行列が提灯のわずかな光だけで男山を下っていきます。

絹屋殿著御の儀(きぬやでんちゃくぎょのぎ)

麓の絹屋殿で勅使が御霊を奉迎します。

頓宮神幸の儀

頓宮へと移動し、3基の鳳輦が頓宮に入御します。

搴簾

御神前の御簾を巻き上げます。寺院の本尊の扉を開くご開帳のようなものです。

献饌

神様へのお供物を捧げる儀式。米、菓子、魚、果物など。

上卿御祭文奏上

天皇陛下の御祭文が収められます。

返祝詞(かえしのっと)という勅祭のみの稀な作法がここで行われます。

御馬牽廻

2頭の神馬が神前を3周します

放生(ほうじょう)行事

石清水祭りの起源はこの放生行事からです。

生きとし生ける物の平安を祈って、魚や鳥を自然に放つ儀式です。

胡蝶の舞奉納

放魚・放鳥