日本三大酒造と言えば兵庫の灘、京都の伏見、広島の西条が挙げられます。

なぜ京都の伏見は日本酒作りが盛んになったのか見ていきましょう。

まず日本酒作りに欠かせないことがいくつかあり、それは水、土、気候と言われています。

京都盆地の下に巨大な地下水源

まずは1つ目の要因である水について。

盆地に位置する京都市は名水が多いことで知られています。

京都市は山に囲まれた地形をしているため、山から降りてくる水が市内に集中します。

その水は桂川、鴨川となり大阪湾へと流れていきます。

地上を流れる桂川、鴨川に対して、実は京都盆地の地中には巨大な水瓶のような豊富な地下水源があり、その規模は琵琶湖と同じくらいと言われています。

京都の地下水はカリウム、カルシウムをバランスよく含んだ中硬水であり、この水を日本酒造りに使用することでまろやかな日本酒に仕上がります。

ちなみに近辺の日本酒の名産地として挙がる神戸の灘の水は京都よりカリウム、カルシウムの量が多く硬水、これらの量が多いと日本酒の発酵が早く進み酸味が強い辛口の日本酒に仕上がります。

京都の日本酒がまろやかタイプ、神戸の日本酒がキレ味タイプであることから、京都の女酒、灘の男酒と区別されています。

京都の名水

清水寺の音羽の滝、錦市場の発展の鍵となった錦の水、千利休がお茶に使用したと言われる銀明水、御香宮神社の御香水など京都市内各地で名水と呼ばれるスポットが数多く存在します。

現在の日本酒の名産地となっている伏見ですが、伏見という地名の由来は伏流水が湧き出る地であったので昔は伏見ではなく伏水と表記されていました。

京都の地層

2つ目の条件である土。

日本酒製造に不可欠な水は地下の地層で濾過されたものを使用します。

京都の地下水は山に降った雨が長い年月をかけて地下の地層に濾過されて地下の巨大な水瓶に貯まっていきます。

この地下にある地層の種類によって水に溶け出すカリウム、カルシウムなどのミネラル成分に違いがでてきます。

京都の地層は砂や小石が堆積した地層になっており、この地層によって濾過された結果、バランスの良くミネラルを含んだ中硬水に仕上がります。

ちなみに日本酒の名産地である神戸の灘の地層は海に近いこともあり、貝殻が堆積しているためミネラル成分が多い硬水。

広島の西条はこの地はかつて湖であり、粘土層と砂礫層が混じり合った地層になっています。

西条の水も京都と同じ中硬水になります。

一般的にミネラル成分が多い硬水だと麹菌による発酵が早く進み酸味が強い日本酒に、一方軟水だと発酵が緩やかで甘味の強い日本酒に仕上がります。

京都の気候

3つ目の条件である気候。

日本酒作りには気温が低いと美味しく出来上がると言われています。

日本酒は酵母で発酵させることで作られますが、気温が低いと酵母以外の雑菌が繁殖せずにきれいな日本酒が出来上がるからです。

また、醸造の過程で温度管理がしやすい点もあります。

京都の日本酒の始まり

5世紀頃に朝鮮からやってきた秦人が現在の太秦や伏見に拠点を置き、酒造りが始まりました。

平安京に遷都した際に大内裏に朝廷の酒を造る「造酒司」が設けられ、秦人の一族が実務にあたりました。

日本酒造りが最も盛んになった室町時代には京都市内で最大342軒の酒蔵があったとの記録が残っています。

伏見の地は、1594年の伏見桃山城の完成とともに大阪方面への水運が整備され、伏見だけで83軒の酒蔵があるほど栄えていきます。

しかし、伊丹の酒、灘の酒の台頭により1800年代には27軒にまで落ち込み、さらに鳥羽伏見の戦いで酒蔵も甚大な被害を受けました。

明治時代に鉄道が完成し、首都東京への酒の輸送が容易になると同時に、京都の酒造りが復興し現在に至ります。

伏見は交通の要として日本酒の消費と流通の拡大

伏見には京都と大阪を結ぶ港町が形成されており、原料となる米の入手が容易だったためこの地での日本酒作りが栄えます。

さらに江戸時代には京都、大阪、大津、大和を結ぶ街道も整備されたため、参勤交代の際は伏見の町は港町、宿場町としても発展します。

全国への日本酒の出荷も容易であったこと、宿場町として発展したため参勤交代で江戸に向かう際はこの地で宿泊し、日本酒を求めたことから伏見は日本酒の街としても発展していきます。

京都の酒米

日本酒は米から造られるものですが、普段の食事で食べる米ではなく日本酒専用の米の栽培が行われています。

全国的に有名なのが、兵庫県で栽培される山田錦、新潟県で栽培される五百万石、広島の八反錦があります。

京都では京都のブランド米が発展しており、「祝」、「京の輝き」があります。

祝は北部の丹羽・丹後で栽培され、きめ細やかでふくらみのある吟醸酒に適した酒米、京の輝きは平成23年に誕生した新しい酒米で、大粒で収量が多くなるように改良しています。

醸造の過程で米が白く輝くことから京の輝きと名付けれました。

仕上がりは香り高く、まろやかな味わいです。

京都市内の主な酒造

伏見区

- 月桂冠

- 黄桜

- 宝酒造

- 齊藤酒造

- 招徳酒造

- 北川本家

- 京姫酒造

- キンシ正宗酒造

- 玉乃光酒造

- 松本酒造

- 山本本家

上京区

- 佐々木酒造

左京区

- 松井酒造

右京区

- 羽田酒造

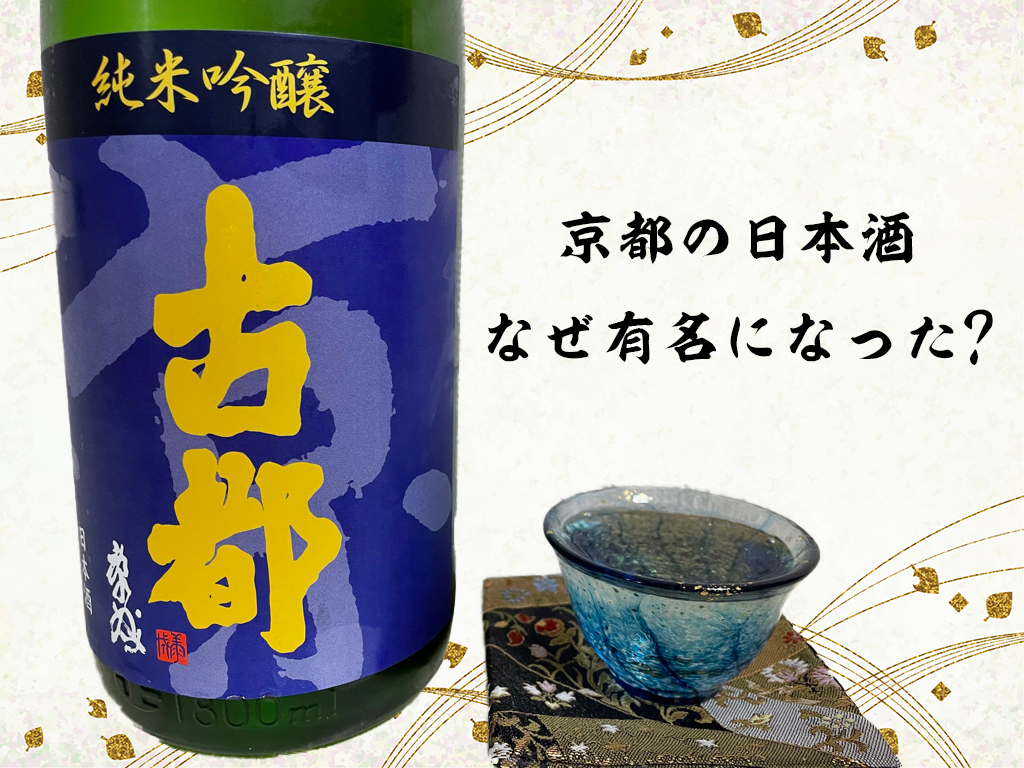

筆者チョイス!京都でおすすめしたい日本酒トップ3

筆者が大学生の頃から京都の日本酒を買い続けて約7年、前職では京都の酒の商社で勤務していました。

今でも毎日呑んでいる京都の日本酒の中で自信を持っておすすめできる銘柄をご紹介します。

齊藤酒造 古都千年 純米吟醸

京都の日本酒の中で最も華やかなフルーツの香りを感じる。

招徳 花洛 純米吟醸

京都の日本酒の中でも最も優しい味わいをしている日本酒。

純米吟醸ならではの華やかな香りとまろやかな口当たりで雑味を一切感じないクリアな味わい。

山本本家 神聖 特別純米原酒 超辛口

酒米「京の輝き」を使用。

京都の女酒=甘くて優しい味という概念を覆す辛口の酒。

京都の純米酒はなめらかで麹のほのかな香りを感じるが、この日本酒は酸味をよく感じる。