京都は碁盤の目のように規則的に町が並び、現在でも当時あった建造物の名称などの名残があります。

私は一時期、左京区の聖護院蓮華蔵町(しょうごいんれんげぞうちょう)に住んでいたことがあり、幸い読めはしたものの、いかんせん長くで画数が多い...

区役所での住所変更などの手続きではたくさんの書類にこの長い町名を記入しなければならずイライラした記憶があります。

そして次に引っ越しした町は町名こそ初見で読めるものの、今度は京都特有の住所である「〇〇通り下る◯筋目○入る」が加わるという、別の困難にぶち当たりました笑

マイナンバーカードの住所欄は枠内に収めることができず備考欄に飛び出す羽目に...

そしてクレジットカードやネット銀行、ネット証券などの住所変更は指定の文字数をオーバーし住所変更に失敗→コールセンターに直接電話して変更依頼をするなど、数々の障壁に直面しました。

地元住民でも困惑することがある京都の地名ですが、もしかしたら観光客の方にとっては新鮮で逆に面白さを感じるかもしれません!

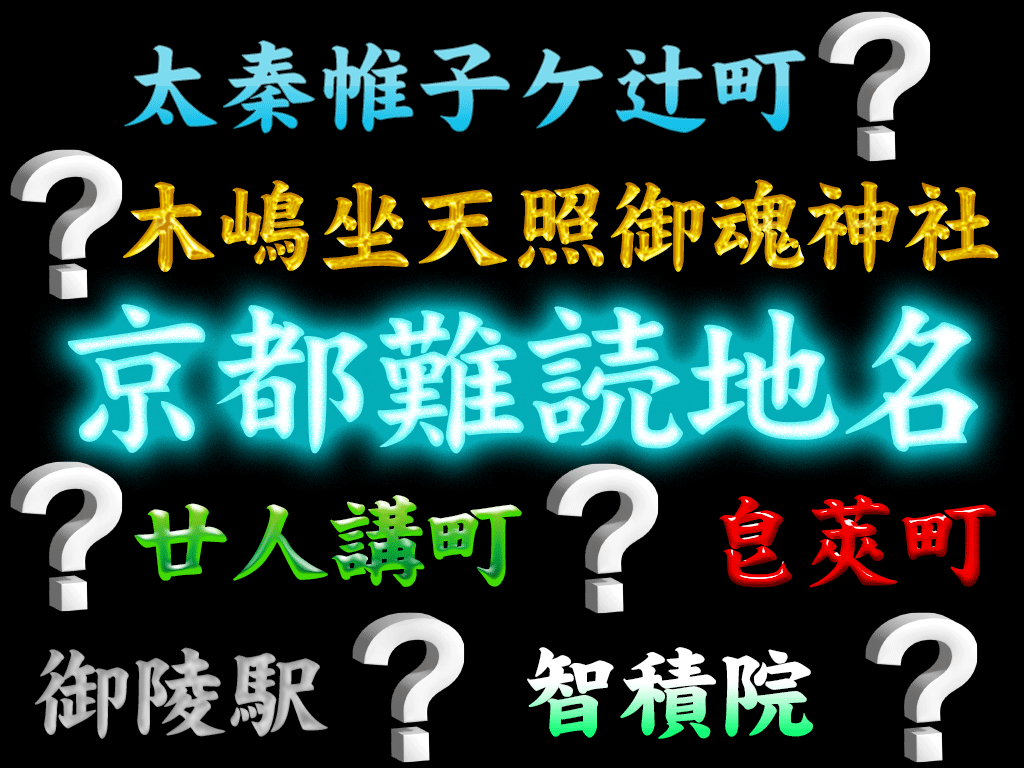

今回はそんな観光客の方もこれだけ覚えていれば安心安全と言わんばかりに、難読町名や通り名、神社名、駅名などを網羅しました。

京都に来る前にぜひ予習し、快適な京都観光を楽しんでくださいね!

町名

左京区

修学院北沮沢町

しゅうがくいんきたふけちょう

一乗寺月輪寺町

いちじょうじがつりんじちょう

右京区につきのわでらというお寺がありますが、左京区には月輪寺はありません。

なぜこのような地名になったのか調べてみても謎のままでした。

上高野掃部林町

かみたかのかもんはやしちょう

北白川上終町

きたしらかわかみはてちょう

最果てという言葉はこれより先はない=終わりという意味があるので、「終」という文字で「はて」と読むのはなんとなく連想はできますね。

下鴨膳部町

しもがもかしわべちょう

「膳」という漢字は訓読みで「かしわ」と読むようですが、これまでの人生では音読みの「ぜん」しか使ったことがありません。

下鴨神殿町

しもがもこうどのちょう

下鴨蓼倉町

しもがもたでくらちょう

「蓼」ですが、植物の名前にあります。

ただ、今までの人生で蓼の文字を見たことはなかったです。

下鴨梁田町

しもがもやなだちょう

梁は訓読みで「やな」と読み、河川で魚類を捕獲するための仕掛けのようです。

ただ現在の下鴨梁田町は全く河川に面してないので、もしかしたらかつてこの地で梁を製造していたのかもしれません。

修学院北沮沢町

しゅうがくいんきたふけちょう

沮沢は水害を防ぐため意図的に作った土地のことを指します。

ということはこの地は過去に水害が多発していたということでしょうか。

高野蓼原町

たかのたではらちょう

田中大堰町

たなかおおいちょう

松ケ崎糺田町

まつがさきただすでんちょう

糺は同じ左京区に糺の森があることから馴染みはあるかもしれません

山端壱町田町

やまばないっちょうだちょう

東山区

上棟梁町

みとうりょうちょう

棟梁は組織を束ねる人物のことを指します。

かつてこの地には階級の高い人物が住んでいたのかもしれません。

上人町

しょうにんちょう

清閑寺霊山町

せいかんじりょうざんちょう

廿一軒町

にじゅういっけんちょう

廿は訓読みで「にじゅう」と読みます。

御朱印の日付の文字でも使われる書き手の方が多い印象です。

南西海子町

みなみさいかいしちょう

轆轤町

ろくろちょう

この地は庶民の亡骸が放置されていた土地と言われており、かつては髑髏(どくろ)町と呼ばれていたそうです。

ただあまりにも縁起が悪いため江戸時代に現在の轆轤町に改名されました。

上京区

戌亥町

いぬいちょう

戌亥は十二支による方角の名の一つで北西を指します。

正親町

おおぎちょう

甲斐守町

かいのかみちょう

勘解由小路町

かげゆこうじちょう

勘解由は江戸時代に実在した役職のことで、国司の交代の際に引継の文書である解由状を審査した者を指します。

皀莢町

さいかちちょう

マメ科の植物に皀莢(さいかち)があるようです。

この地には皀莢が多く生息していたのかもしれません。

百々町

どどちょう

常陸町

ひたちちょう

瓢箪図子町

ひょうたんずしちょう

木瓜原町

ぼけはらちょう

中京区

因幡町

いなばちょう

烏帽子屋町

えぼうしやちょう

烏帽子は平安時代から和装での礼服着用の際に被った帽子のことで、この地は烏帽子屋が多く存在していたことが想像できます。

役行者町

えんのぎょうじゃちょう

笋町

たかんなちょう

笋は「たけのこ」の古名ですが、「たかんな」とは読めないですね。

滕屋町

ちぎりやちょう

滕屋町

ちぎりやちょう

西ノ京南大炊御門町

にしのきょうみなみおおいみかどちょう

漢字もふりがなも字数が多く厄介です。

布袋屋町

ほていやちょう

布袋は七福神の一神で、京都以外にも全国的に布袋町は存在します。

柳水町

りゅうすいちょう

千利休がお茶に使用した柳の水がこの地にあることから柳水町ができました。

下京区

艮町

うしとらちょう

雁金町

かりがねちょう

函谷鉾町

かんこぼこちょう

四条烏丸にある山鉾町

卓屋町

しょくやちょう

木賊山町

とくさやまちょう

祇園祭では山鉾巡行に参加する町

童侍者町

どうじしゃちょう

廿人講町

御朱印でよく日付の二十を廿と書く場合があるのでなんとなく納得はする読み方です。

右京区

御室双岡町

おむろならびがおかちょう

嵯峨鳥居本化野町町

さがとりいもとあだしのちょう

化野は念仏寺をしっている方なら読めますが、それがなければ読めないですね。

西京極午塚町

にしきょうごくうまつかちょう

西京区

嵐山虚空蔵山町

あらしやまこくぞうやまちょう

樫原内垣外町

かたぎはらうちかいとちょう

樫原百々ケ池

かたぎはらどどがいけ

桂坤町

かつらひつじさるちょう

太秦帷子ケ辻町

うずまさかたびらのつじちょう

初見だと完全に詰みです。

太秦は映画村で有名な場所です。

梅ケ畑菖蒲谷

うめがはたしょうぶたに

南区

吉祥院石原葭縁

きっしょういんいしはらよしべり

吉祥院政所町

きっしょういんまんどころちょう

西九条蔵王町

にしくじょうにしざおうちょう

向日市

物集女町

もずめちょう

武家の物集女氏が本拠地にしていたことが由来。

鶏冠井町

かいでちょう

この付近は井戸「いど」と楓「かえで」が多かったことから文字をいじり、「かいで」になったと言われています。なぜ鶏という漢字が当たられたのかは、楓の葉っぱの色や形が鶏のとさかに似ているからだそうです。

通り名

柳馬場通

やなぎのばんばどおり

御幸町通

ごこうまちどおり

京都に来てまもない頃はみゆきまちと呼んでいて会社の上司に指摘されて初めて気づきました。

不明門通

あけずどおり

郁芳通

いくほうどおり

壬生川通

みぶがわどおり

櫛筍通

くしげどおり

駅名

市営地下鉄

椥辻

なぎつじ

御陵

みささぎ

天皇などの墓のことを指し、付近に天智天皇陵があります。

蹴上

けあげ

付近には桜の名所である蹴上インクラインがあります。

京福電鉄

蚕ノ社

かいこのやしろ

付近の木嶋坐天照御魂神社は通称蚕ノ社とも呼ばれることから駅名にも使用されています。

西院

さい

阪急の西院(さいいん)駅があるので「さいいん」だと読みたいところですが、京福電鉄は「さい」なんですね。

昭和にはさいいんが公称化されましたが、昔は「さい」や「さいん」と呼ばれていたそうです。

鹿王院

ろくおういん

付近に臨済宗の鹿王院があります。

帷子ノ辻

かたびらのつじ

嵯峨天皇の皇后である檀林皇后が亡くなった際の棺にかけられていた帷子(絹で織った着物)が風で飛び、この地付近の辻に落ちたことから帷子ノ辻と呼ばれるようになった説があります。

神社

木嶋坐天照御魂神社

このしまにますあまてるみたまじんじゃ

とても文字数が多く、しかも全く読めない神社です。

ここの鳥居は日本でも珍しい三柱鳥居があり、なぜこのような形になったかは解明されていないそうです。

車折神社

くるまざきじんじゃ

芸能の神アメノウズメを祀ることから、多くの芸能人が参拝しています。

朱雀松尾總神社

すじゃくまつおそうじんじゃ

朱雀は町名でもかなり多くありますが、總という文字は初めて見ました。

松尾大社

まつのおたいしゃ

簡単な文字だからと普通に読んでしまうトラップです。

松尾大社は京都市の西域を守護する広大な氏子地域を持つ神社です。

京都霊山護国神社

きょうとりょうぜんごこくじんじゃ

坂本龍馬、中岡慎太郎ら幕末維新期の志士を祀る神社

新熊野神社

いまくまのじんじゃ

泉涌寺の塔頭で今熊野観音寺がありますが、いまくまのじんじゃもあるんですね。

新日吉神宮

いまひえじんぐう

首途八幡宮

かどではちまんぐう

貴船神社

きふねじんじゃ

貴船神社は貴船「きぶね」という地域の神社で、水の神を祀る神社です。

しかし地名の「きぶね」には濁音が入ることから、水の濁りを連想してしまうことから神社名は濁音を取り、「きふね」と読むようになりました。

寺院

化野念仏寺

あだしのねんぶつじ

化野念仏寺は少しホラー要素が強めの寺院で、もともとこの地には多くの遺体が放置されており、空海が彼らを埋葬したことが念仏寺の始まりです。

境内には約8000体の石仏が建てられています。

泉涌寺

せんにゅうじ

涌という文字はプロ野球好きの方なら某球団の投手の苗字に入っているので見たことはあると思いますが、にゅうとは読めないですね。

創建当初は仙遊寺という名前でしたが、境内から泉が湧き出たことから泉湧寺と改められました。

仁和寺

にんなじ

桜の名所でテレビにも登場することがあるので読み方は知っている方が多いかもしれませんが、初見だと読めないでしょう。

三十三間堂

さんじゅうさんげんどう

簡単な文字だからと普通にさんじゅうさんかんどうと呼んだら恥をかいてしまいます。

三十三間堂は東山区の寺院で実は妙法院の境外仏堂になります。

智積院

ちしゃくいん

ちせきいんと間違われる場合が大多数です。

宝筐院

ほうきょういん

恥ずかしい話、私自身が筐という漢字自体初めて見ました。

相国寺

しょうこくじ

そうこくじと間違われることが多い寺です。

実は、有名な金閣と銀閣はこの相国寺の境外塔頭であることは観光客にはあまり知られていません。

壬生寺

みぶでら

壬生寺は新撰組に詳しいかたなら一発で読めるかもしれません。

新撰組が壬生村で活動していた時期には壬生寺の境内で射撃や大砲などの訓練を行なっていました。

上品蓮台寺

じょうぼんれんだいじ

京都に移住して、5年目で初めて読み方を知りました。

どう呼んでいたかというと「じょうひんれんだいじ」。綺麗な名前の寺やなあ...と。

赤山禅院

せきざんぜんいん

こちらも京都に移住して5年目に知った読み方。普通は「あかやまぜんいん」としか思わないじゃないですか!

清浄華院

しょうじょうけいん