起源・歴史

京都市東山区に位置する清水寺は北法相宗の寺院で778年、奈良の興福寺で修行していた賢心が夢で「北へ清泉を求めて行け」とお告げを受けたことで北へ向かい、やがて辿り着いた音羽山で湧き出す滝を見つけます。

この滝の源泉を辿っていくと行叡居士という修行僧と出逢います。

行叡居士は賢心に観音力を込めたという霊木を授け「あなたが来るのを待ち続けていた。どうかこの霊木で千手観音像を彫刻し、この観音霊地を守ってくれ」と言い残し去って行きました。

賢心は「行叡居士は観音の化身だ」と悟り、以後、観音霊地を守ることになりました。

これが清水寺とはじまりだと言われています。

その2年後、音羽山に鹿狩りに来た武人の坂上田村麻呂が音羽の瀧で賢心と出会います。

賢心は坂上田村麻呂に観音霊地での殺生を戒め、観世音菩薩の功徳を説きました。

その教えに深く感銘を受けた坂上田村麻呂は後日、十一面千手観世音菩薩を御本尊として寺院を建立し、音羽の瀧の清らかさにちなんで清水寺と名付けました。

宗派

北法相宗

清水寺は北法相宗の大本山で、もとは飛鳥時代から奈良時代にかけて開かれた奈良仏教系の宗派である法相宗に属していましたが、1965年に北法相宗として独立しました。

御朱印

西国三十三所の十六番札所である清水寺の御朱印

1体300円

見どころ

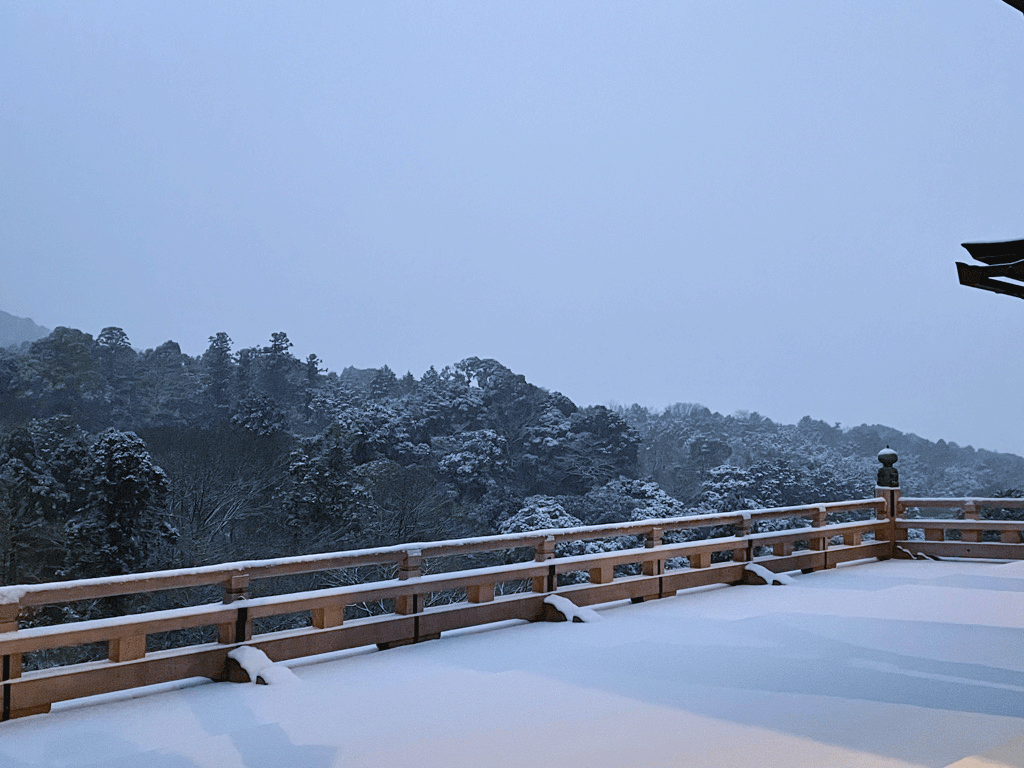

清水の舞台

「清水の舞台から飛び降りる」ということわざで有名な場所がこちら。

地上から12メートルの高さでビルの4階に相当します。

実は江戸時代に200人もの人々がこの舞台から飛び降り、当時は地面には木々が生い茂り、地面も土であったことから生存率は約85%だったそうです。

なぜ江戸時代の人々が飛び降りる必要があったのか、それは観音様に命を預ければここから飛び降りても命は助かり、願いが叶うという信仰があったからだそうです。

※明治以降は飛び降りは禁止されています。

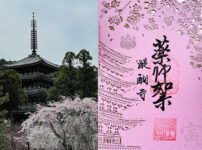

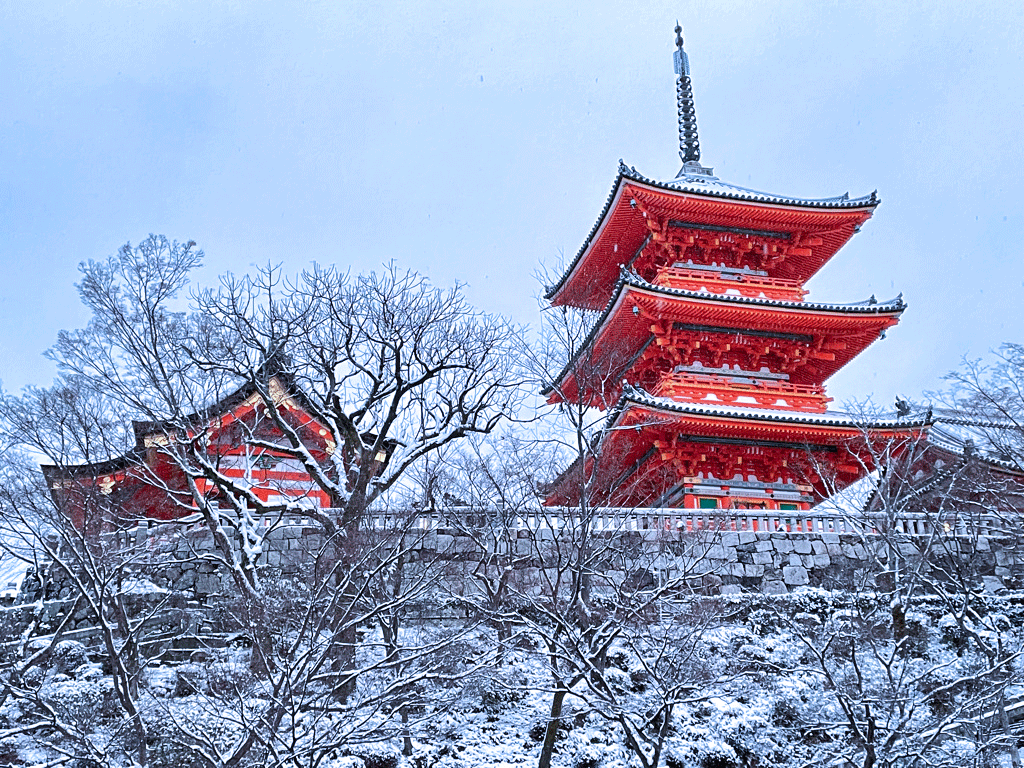

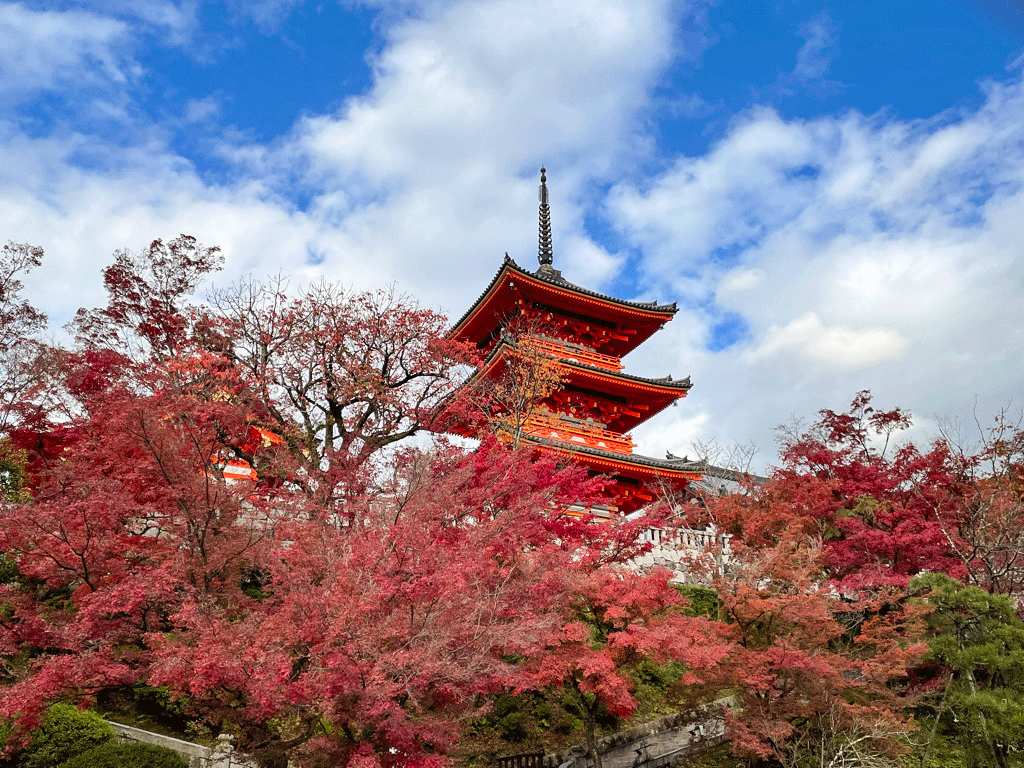

三重塔

境内に入るとすぐに目に入る三重塔は日本でも最大級の高さがあります。

創建当初は847年と言われていますが度重なる火災で焼失、現在の姿は1632年に徳川家光の寄進で再建されたもの。

音羽の滝

清水の舞台から参拝ルートを進み、地上に降りた先にある音羽の滝。

3つの滝に分かれていますが、それぞれにご利益があります。

滝を正面に見て右端が長寿、真ん中が恋愛、左端が学業にご利益があると伝えられています。

この滝から流れ落ちる水を柄杓を使って飲むのですが、現在はコロナウイルス対策もあり、使用済みの柄杓はUVランプ付きのボックスで保管・滅菌されています。

出世大黒天

本堂の近くにある出世大黒天。

仕事運・金運・立身出世のご利益で知られています。

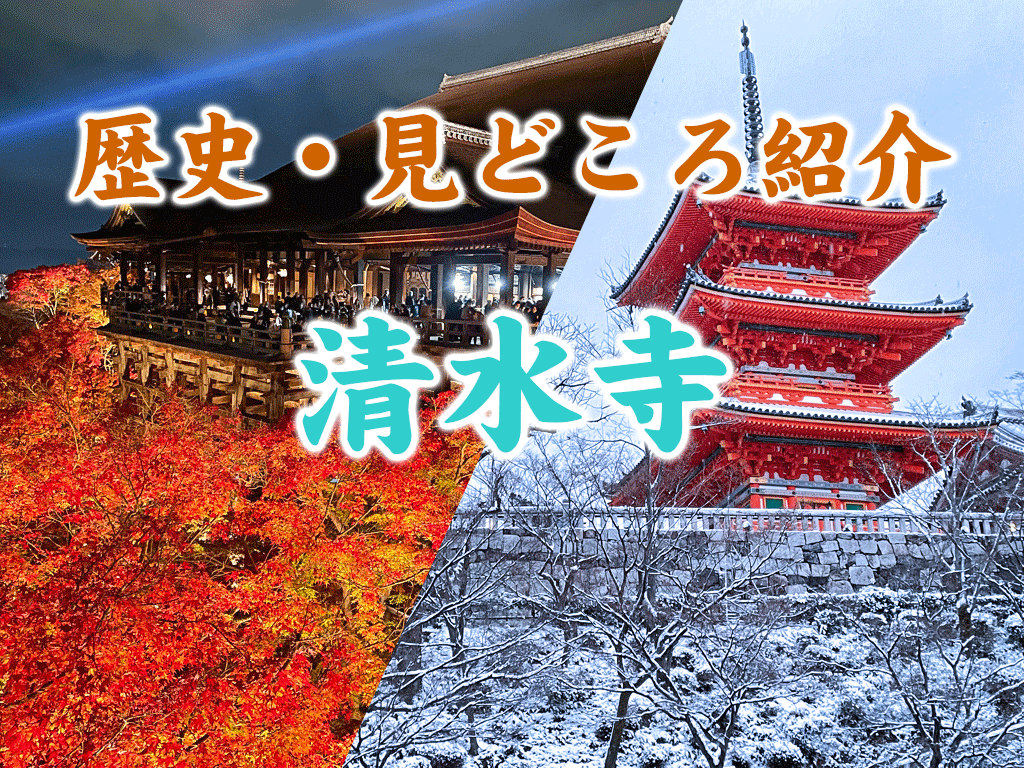

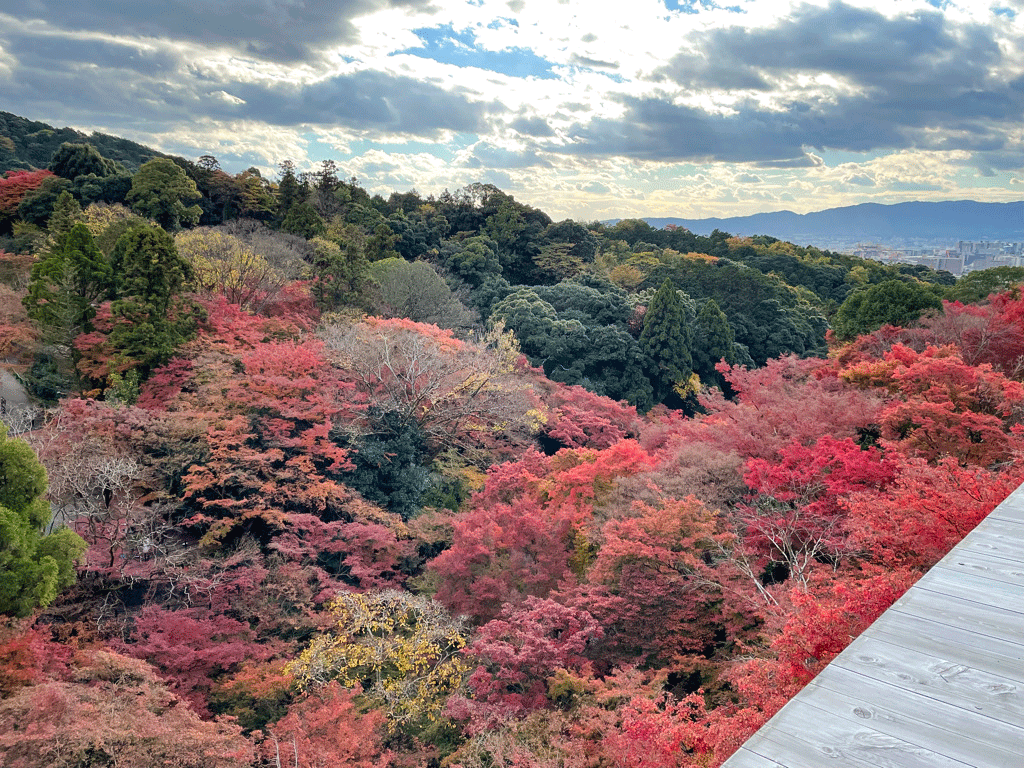

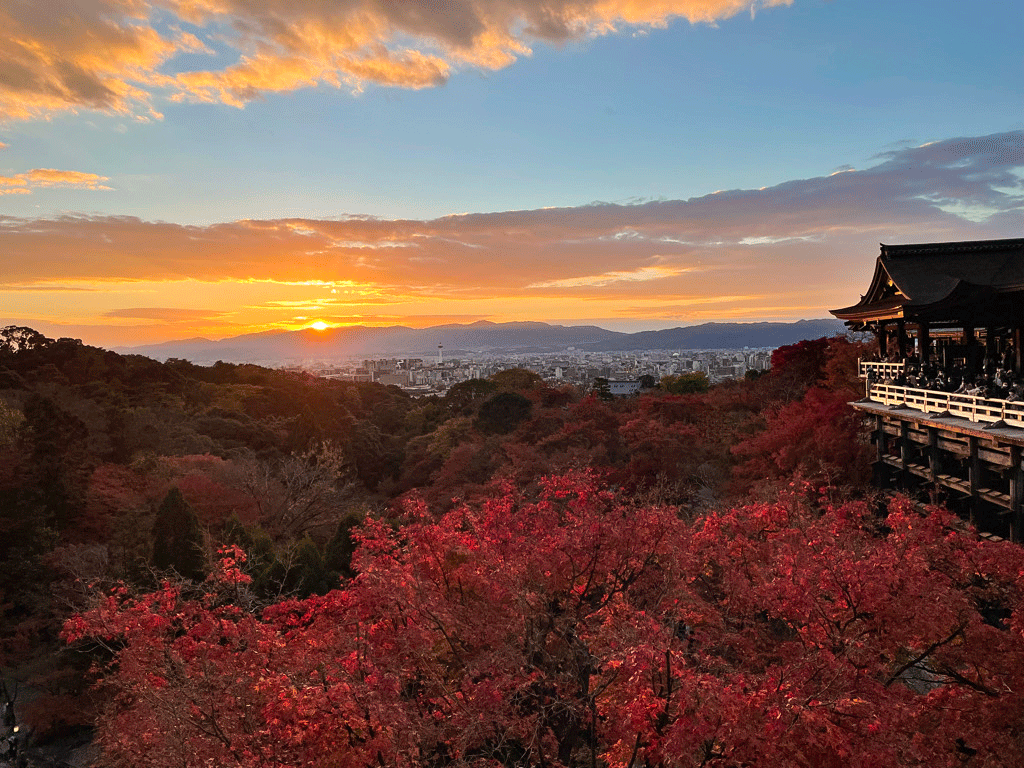

清水寺の四季

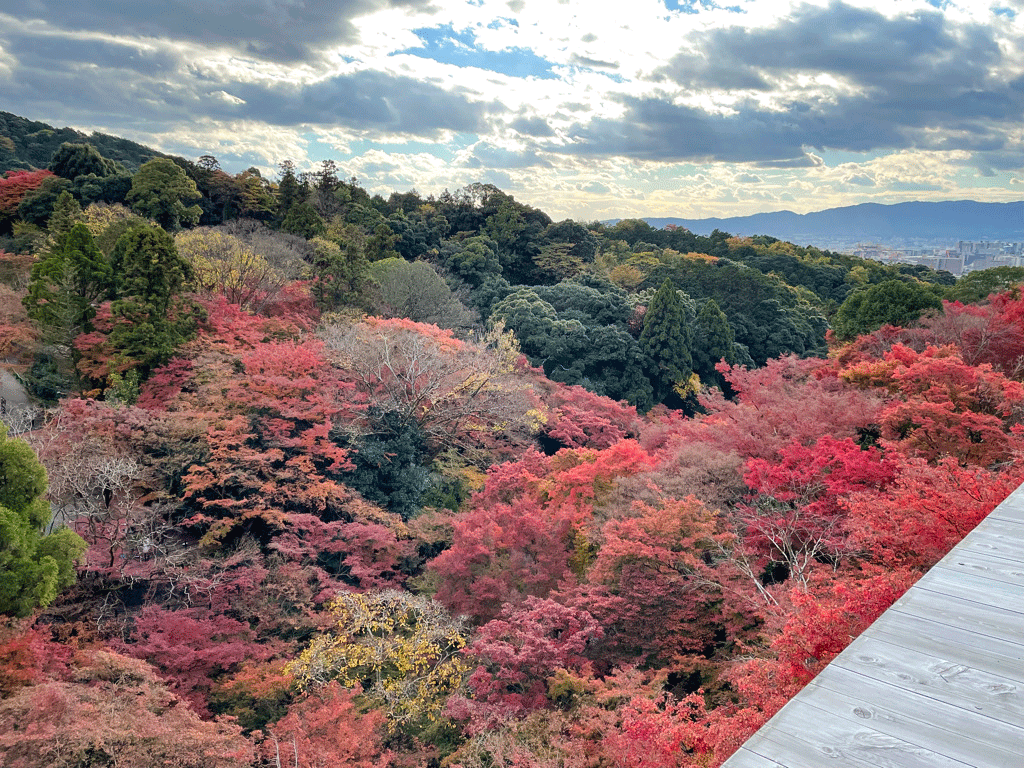

紅葉

例年の見頃の時期(11/18~11/28)

通常時でも1、2を争うほど参拝者が多い清水寺、紅葉のシーズンになると他の季節とは比べ物にならないほど人が殺到します。

特に夜の紅葉ライトアップは清水の舞台を真っ赤に染め上げる光景をカメラに納めるために20~30分の順番待ちが発生するほどです。

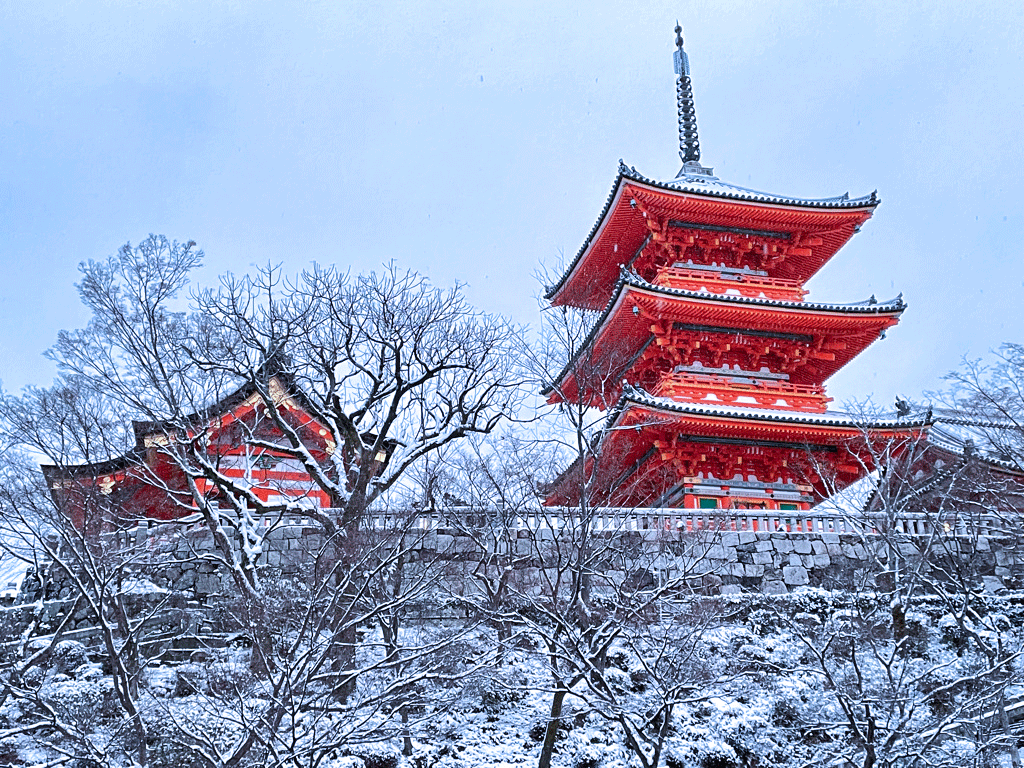

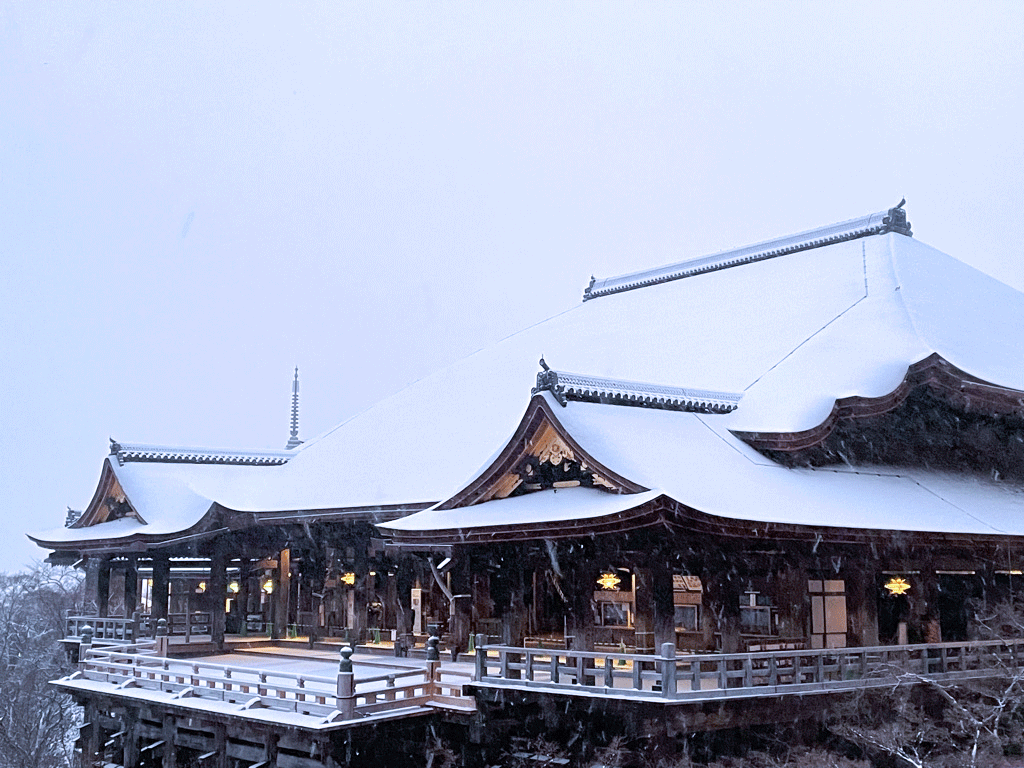

雪化粧

東山中腹に位置する清水寺は平地に比べると雪は積もりやすいため、天気予報が雪になっている場合は雪化粧した清水寺を目にする確率が高まります。

お馴染みの清水の舞台が真っ白に染まる光景も素晴らしいですが、朱色の楼門と三重塔と雪化粧とのコントラストも絶景です。

青紅葉

8月に行われる千日詣りは1日のお参りで千日分のご利益があるとされています。

この期間は普段は中に入ることができない本堂内々陣の特別拝観があり、8/14~8/16の3日間は夜間拝観があるので青紅葉のライトアップを見ることができます。

住所 拝観時間 拝観料 休業日 公式ホームページ

| 住所 | 京都市東山区清水1丁目294 |

| 拝観時間 | 6:00~18:00 7・8月は18:30まで 夜間特別公開中は21:30まで |

| 拝観料 | 500円 |

| 休業日 | なし |

| 公式ホームページ | https://www.kiyomizudera.or.jp |

アクセス・交通情報

| 電車 | 京阪清水五条駅から徒歩15分 |

| バス | 京都駅から市バス86・100・110・206号系統に乗車し、清水坂または五条坂で下車後徒歩10分 京都河原町駅から市バス207号系統に乗車し、清水坂または五条坂で下車後徒歩10分 |

| 車 | 専用駐車場なし 近隣の民間駐車場をご利用ください |

| 自転車 | 専用駐輪場なし |