春の京都は2月下旬ごろから早咲きの桜が開花し、5月上旬ごろまで遅咲きの桜が咲くので2ヶ月近くも桜を鑑賞することができます。

有名な桜スポットは日本人、外国人で大混雑しますが、それでも見る価値のある桜が多いです。

今回は管理人が過去に巡った桜の名所、穴場スポットを含め、一挙紹介します。

写真をクリックすると、詳細ページを見ることができます。

東山区

三条大橋

早咲きの河津桜で、ここの桜が咲くといよいよ京都の春が始まる!と思っています。

桜の背景に三条大橋を画角に入れるといい写真になります。

円山公園

巨大な枝垂れ桜で知られる円山公園。京都市内で最古の公園として知られています。

ライトアップも行われ、夜は屋台や花見客で大混雑します。

枝垂れ桜の他にも公園内には約650本の桜が咲き誇ります。

知恩院

浄土宗総本山の寺院。巨大な三門周りや友禅苑などに桜があり、桜の季節はライトアップも行われます。

法観寺・八坂の塔

桜の季節は観光客でごった返す清水寺、二年坂エリアに位置する法観寺。

拝観はタイミングが良ければ可能ですが、いつ拝観できるかは当日に訪れないとわかりません。

八坂の塔の道を上に登ったところから見下ろすように塔を見る構図は有名です。

祇園白川・巽橋

ザ・京都と言えるようなお茶屋などが並ぶ巽橋周辺。

ここは外国人にかなり認知されているのか、いつ行っても外国人で大混雑しています。

ライトアップも行われており、橋の上は常に人がいるので人が入らない写真を撮影しようと思うと早朝しかないですね...

蹴上インクライン

かつて船を運搬するときに使用した専用の鉄道跡地。

市内でも屈指の桜の人気スポットで、花見客で大混雑します。

画角内に人が入らないように撮影しようと思うと、深夜の時間帯しか無理なほど、1日中カメラマンが張り付いているスポットになります。

豊国廟

豊臣秀吉の墓所として阿弥陀ヶ峰山頂に築かれました。

約500段の階段を登り切る必要があり大変ですが、麓の京都女子大学周辺の桜も見事ですし、桜の季節限定のピンクの和紙を使った可愛らしい御朱印も授与されます。

上京区

本満寺

市内では3月中旬ごろから見頃を迎える早咲きの枝垂れ桜。

日蓮宗本山の寺院で、洛中法華21ヶ寺の一角で、1751年に徳川吉宗の病気平癒祈願で効果があったとされ、以来徳川将軍家の祈願所として栄えました。

本法寺

周辺の妙覚寺、妙顕寺とともに京都日蓮宗八本山の一角です。

本堂・多宝塔前の桜が見事ですが、まだあまり観光客には知られていない、桜の穴場スポットです。

妙顕寺

寺之内というエリアにあり、ここは豊臣秀吉によって日蓮宗系の寺院が集められた場所になります。

聚楽第北方の防衛拠点として作られたと言われています。

妙顕寺はあまり観光客に知られていませんが、桜のライトアップも行われ、地元の人の花見スポットになっています。

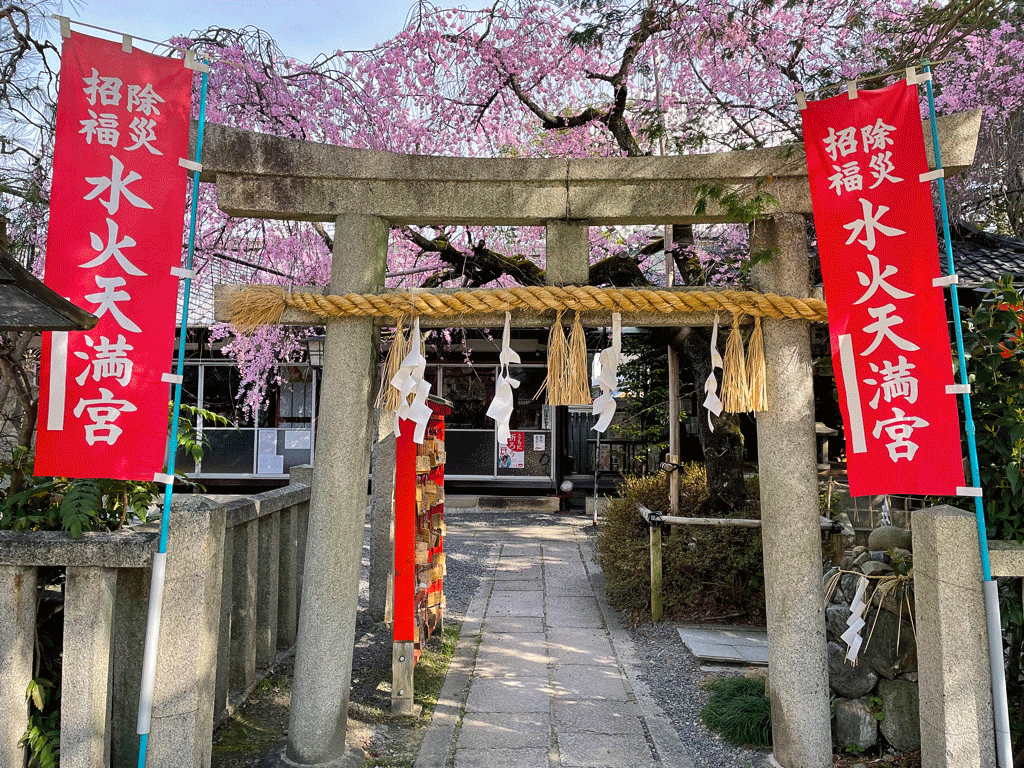

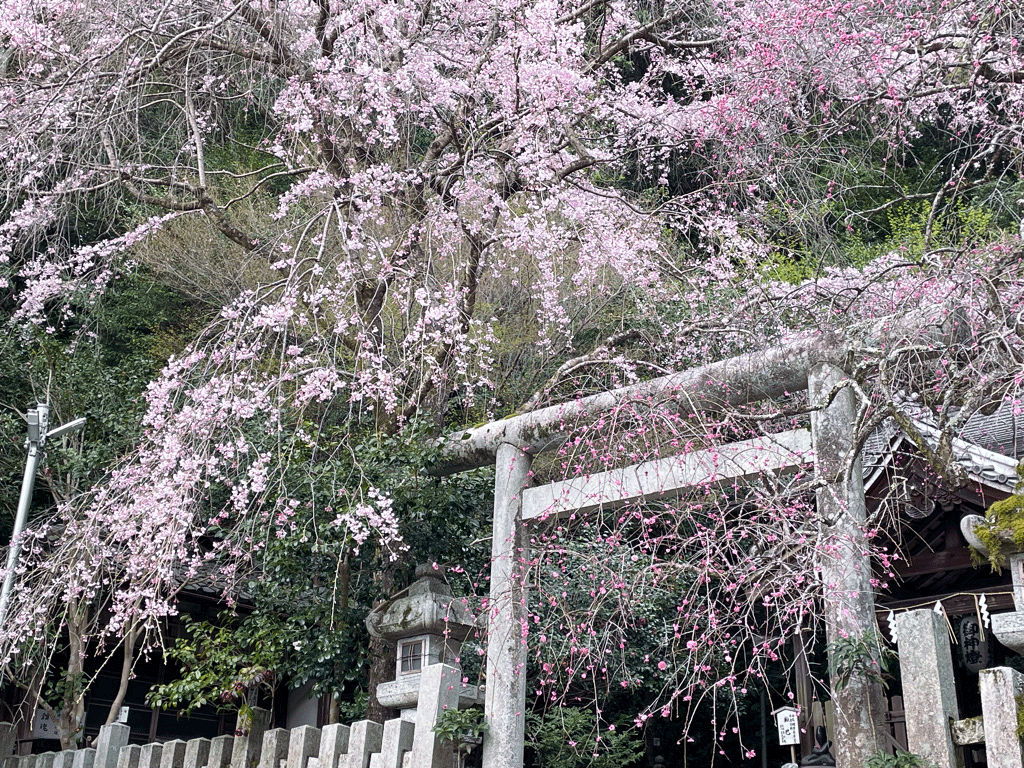

水火天満宮

扇町公園の中に位置するとても小さな神社。

境内を包み込むように色の濃い紅枝垂れ桜が咲きます。

立本寺

京都御苑

京都御苑の中で北西部に位置する近衞家の邸宅跡に咲く枝垂れ桜。

御苑のなかで一番早く咲く桜です。

糸桜と呼ばれる枝垂れ桜で、近衞家の邸宅跡でも開花時期が異なるため約3週間は付近で桜を楽しめます、

一条戻橋

堀川一条交差点近く、京都市内でも早く開花する河津桜です。

一条戻橋は洛中と洛外を分ける橋と同時に、この世とあの世の境目という意味もあります。

戻橋という珍しい名前の由来は、918年に漢学者の三善清行の葬列がこの橋を通る際、修行に出ていて最期を看取ることができなかった八男の浄蔵が息を吹き返して欲しいと願ったところ、息を吹き返したという逸話があり、「あの世からこの世に戻った」場所として「一条戻橋」という名前に変わったそうです。

中京区

六角堂(頂法寺)

平安遷都の前からこの地に鎮座していた六角堂は聖徳太子の創建と言われています。

本堂の屋根の形が六角になっているのは眼、耳、鼻、舌、身、意から起こる6つの欲を捨て去ることで角を取り、円満になりましょうという願いがかけられているからだそう。

境内には早咲きの御幸桜という枝垂れ桜が咲き誇ります。

神泉苑

794年の平安遷都の際に桓武天皇にょって造営された「禁苑」と呼ばれる皇族しか入れない場所で、かつては敷地もとても広大なものでした。

812年に嵯峨天皇が桜の花見を行ったのが桜の花見の発祥とも言われています。

高瀬川

左京区

南禅寺

京都五山の別格とされる南禅寺は臨済宗南禅寺派の大本山です。

巨大な山門周辺や方丈横の桜が美しいです。

金戒光明寺

地元では「くろ谷」さんとして親しまれる寺院。

城のような石垣の上に伽藍が立つのは徳川家康により、軍事拠点として整備されたためです。

幕末には京都守護職の本陣が置かれました。

西雲院

西雲院は金戒光明寺の塔頭で、場所は真如堂から歩いて2分ほど。

会津藩藩主・松平容保が京都守護職に就任した際、本陣が金戒光明寺に置かれました。

西雲院は京都で亡くなった会津藩士の菩提寺となっており、墓地にはどなたでもお参りできるようになっています。

管理人は京都に来て5年目で初めてここに桜があることを知ったほどの穴場スポットです。

真如堂

紅葉の名所として有名ですが、桜も少しだけ楽しめます。

真如堂のシンボルでもある三重塔を背景にして桜を撮影すると、桜の雲海に浮かび上がるように見えます。

哲学の道

哲学の道は北は銀閣、南は大豊神社まで続く1.5kmの道で、南禅寺から通した琵琶湖疏水を市内に通すために造られた人工の川があります。

4月上旬には約400本のソメイヨシノが咲き誇り、桜のトンネルを形成します。

桜が散り始める時期には、川にたまった桜の花びらが絨毯のように形成する光景が見られ、「花筏」と呼ばれて人気を集めています。

長徳寺

出町柳駅から徒歩数分の長徳寺。

3月中旬には見頃を迎える「おかめ桜」という京都では珍しい桜が咲きます。

竹中稲荷神社

吉田神社の摂社のひとつ。

桜と鳥居が交互に並んでいる様子が人気を集めています。

数年前は地元の人に親しまれる花見スポットでしたが、最近は外国人にも認知され始めています。

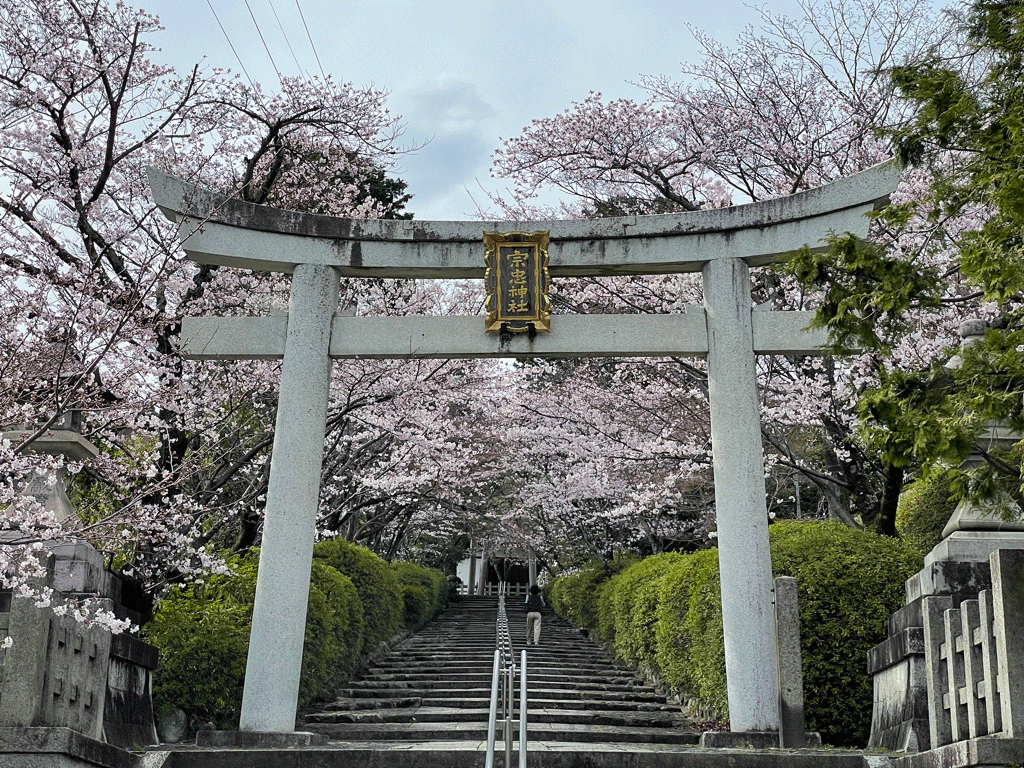

宗忠神社

真如堂の正面に位置する宗忠神社。

参道の階段の両脇に桜のトンネルが出来上がります。

階段を登り切って後ろを振り返ると桜のトンネルの奥に真如堂の本堂や三重塔が見えます。

大豊神社

狛蛇や狛鼠などが珍しい神社で、タイミングが良ければ梅と桜のコラボが見られます。

5年に一度くらいの頻度にはなりますが...

妙伝寺

東山二条交差点にある妙伝寺は洛中法華21ヶ寺の一角。

冬に行われる南座での顔見せの期間中に劇場前に掲載されるまねき看板の文字はここで書かれます。

境内裏手に1本だけ咲く桜があります。

右京区

仁和寺

右京区の仁和寺は御室仁和寺とも言われることから、仁和寺に咲く桜も御室桜と呼ばれます。

「御室」とは天皇の居室の意味があり、仁和寺を創建した宇多天皇がここに造営した御所に由来します。

御室桜は他の桜の開花時期とは異なり、4月下旬が見頃となります。

また背丈も大人の目線と同じくらい低く、その要因は粘土質の土壌で根を深くまで伸ばせないからだと考えられています。

北区

平野神社

794年の平安遷都の際に平城京から移された神社。

境内の桜は平安時代に花山天皇によって植えられ、現在は50種400本の桜を楽しめます。

毎年4月10日には桜花祭という祭りが開かれ、騎馬武者や織姫など、約200名による時代行列が氏子地域を巡行し五穀豊穣や家内安全を祈願します。

上品蓮台寺

南区

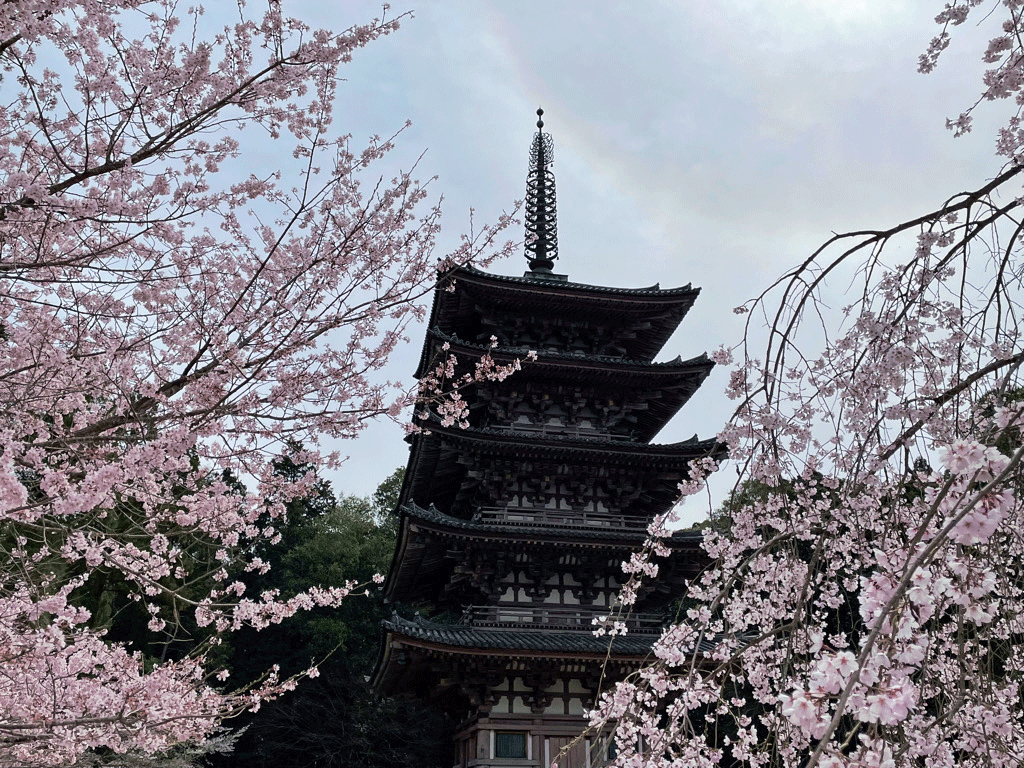

東寺

東寺真言宗の総本山。

平安遷都の際、この東寺とかつて存在した西寺の2つの寺院のみ都の中での寺院の建立が認められました。

有料拝観エリアに入ってすぐに現れる巨大な桜は「不二桜」と呼ばれます。

樹齢は120年を超え、平成18年に三重県より移植された八重紅枝垂桜です。

六孫王神社

東寺の北門から西に5分ほど。桜の穴場スポットとされる六孫王神社は源経基を御祭神としています。

境内の神龍池にかかる橋周辺の桜が頭上いっぱいに広がります。

また鬱金桜という黄緑色の珍しい桜も見られます。

伏見区

醍醐寺

豊臣秀吉の醍醐の花見で有名な醍醐寺は、京都市内の桜の名所の中でもトップ3には入るほど人気なスポットです。

とても広い境内に約700本の桜があり、河津桜、枝垂れ桜、ソメイヨシノ、八重桜など桜の種類も豊富で、約3週間にわたって様々な桜を楽しめます。

伏見桃山城

西京区

大原野神社

正法寺

勝持寺

長岡京市

光明寺

楊谷寺

長岡天満宮

向日市

向日神社

噴水公園

宮津市

天橋立ビューランド

天橋立には桜はありませんが、高台から天橋立を望むことのできるビューランドに咲く桜と、見下ろすように天橋立を見ることができます。